প্রকাশ : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৭

বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী তিরোধান : রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা ও নাগরিক দায়

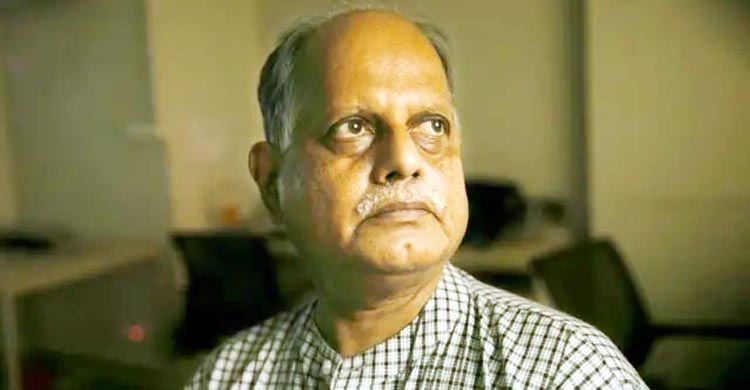

একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কেবল ভৌগোলিক সীমানা বা প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে না, এর নৈতিক ভিত্তি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই নৈতিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে নাগরিকের জান, মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিশ্চয়তার ওপর। রাষ্ট্র যদি এ মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে তার সার্বভৌমত্ব, শক্তি, সামর্থ্য ও বৈধতা অনিবার্যভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি প্রবীণ সাংবাদিক তথা পেশাজীবী বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী তিরোধান আমাদের সামনে সেই প্রশ্নকেই নির্মমভাবে উন্মোচন করেছে। মৃত্যুর আগে তাঁর লেখা ‘খোলা চিঠি’ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে প্রাপ্য মর্যাদা ও নিরাপত্তা পাননি। সমাজ ও রাষ্ট্রের বঞ্চনায় ক্ষোভে দুঃখে তিনি সজ্ঞানে আত্মহননে প্রতীতি করেছেন আর কাজী নজরুল ইসলামের মতোই হয়ত বলেছেন, ‘মা বসুধা দ্বিধা হও!/ ঘৃণাহত মাটিমাখা ছেলেরে তোমার/ এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হ’তে অন্ধকারে টেনে লও’! তাঁর এই অভিমানী চলে যাওয়া তাই কেবল ব্যক্তিগত বেদনার সমাপ্তি নয়, বরং রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার নগ্ন বহির্প্রকাশ, নাগরিক সমাজের উদাসীনতার প্রতিচ্ছবি এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে এক কঠোর সতর্কবার্তা।

বিভুরঞ্জন সরকারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তাঁর লেখালেখিও কতটুকু পড়েছি, তা স্পষ্ট মনে নেই। তবু তাঁর এই দুঃখজনক অভিমানী তিরোধান আমাকে তীব্রভাবে ব্যথিত ও গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। কারণ এই মৃত্যু কেবল একজন মানুষের ব্যক্তিগত পরিণতি নয়, বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার ক্ষতচিহ্নকে নগ্ন করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, ‘সত্য যে কঠিন,/ কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,/ সে কখনো করে না বঞ্চনা’। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র কেবল ভূখণ্ড বা প্রশাসনিক কাঠামো নয়, এটি নাগরিকের জান, মাল ও সম্মানের নিশ্চয়তা বিধানের এক নৈতিক চুক্তি। ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) তাঁর ‘লেভিয়াথান’ গ্রন্থে রাষ্ট্রকে নাগরিক সুরক্ষার জন্যে গঠিত এক পরাশক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু যদি সেই রাষ্ট্রই নাগরিককে ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তার বৈধতা ও অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু আমাদের সামনে সেই ভয়াবহ প্রশ্নকেই তুলে ধরে।

তাঁর কর্মজীবন, চিন্তাধারা বা রাজনৈতিক বিশ্বাস আজকের আলোচনার বিষয় নয়। বহুধা বিভক্ত ও সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁকে ঘিরে নানা নেতিবাচক মন্তব্য শোনা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমার এ লেখার মূল আলোচ্য বিষয় হলো : রাষ্ট্র যখন তার নাগরিককে সম্মানিত করার পরিবর্তে উপেক্ষা করে, তখন একজন মানুষের অপমৃত্যু আর কেবল ব্যক্তিগত থাকে না, তা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার প্রতীক, নাগরিক জীবনের জন্যে অশনি সংকেত। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে যে, কোনো রাষ্ট্র নাগরিকের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হলে জনগণের আস্থা ভেঙ্গে পড়েছে এবং সেই ব্যর্থতার পরিণামে রাষ্ট্রকাঠামো নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী বিদায় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে তার নিজস্ব নাগরিককে অবহেলা করতে পারে, এবং সেই অবহেলা কেবল ব্যক্তিকে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমষ্টিকে আঘাত করে। একজন নাগরিক যখন অনুভব করেন যে তার জীবন, শ্রম ও সম্মান রাষ্ট্র কিংবা সমাজের কাছে আর কোনো মূল্য বহন করে না, তখন তার মৃত্যু ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি থেকে সরে গিয়ে রূপ নেয় সামষ্টিক বেদনা ও নাগরিক চেতনার এক অন্ধকার অধ্যায়ে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, নাগরিকের আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষাই একটি রাষ্ট্রের নৈতিক অস্তিত্বের ভিত্তি। সেই ভিত্তি ভেঙ্গে পড়লে কোনো নাগরিকের অপমৃত্যু আর নিছক জৈবিক সমাপ্তি থাকে না, তা হয়ে উঠে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতার নগ্ন প্রতিফলন। সাধারণত একজন স্বনামধন্য পেশাজীবী তথা শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক কিংবা বুদ্ধিজীবীর মৃত্যু সমাজে স্বাভাবিকভাবেই আলোড়ন তোলে। কারণ তাঁরা ব্যক্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ নন, তাঁরা সমাজের বিবেক, রাষ্ট্রযন্ত্রের সমালোচক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথনির্দেশক। মানুষের মৃত্যু যদি সম্মানহানির প্রতীক হয়ে উঠে, তবে তা আর কেবল মৃত্যু নয়, বরং আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতার নির্মম স্মারক। বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী তিরোধান সেই কথাটিকেই মর্মান্তিকভাবে সত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মানুষ অভিমানে তখনই পৃথিবী ছাড়েন, যখন তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে নিজের অস্তিত্বকে অবমূল্যায়িত বলে অনুভব করেন। এই অভিমান নিছক ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি গভীর অভিযোগ, যেন শেষ বিদায়বেলায় একজন অনুগত নাগরিক হিসেবে তাঁর নীরব প্রতিবাদ লিখে রেখে যান। তাই বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু কেবল শোকের কারণ নয়, এটি এক তীব্র সতর্কবার্তা : যদি রাষ্ট্র নাগরিকের সম্মান রক্ষা করতে না পারে, তবে সে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নাগরিকের কাছে নিজের বৈধতা হারাবে এবং নাগরিক সমাজে অবিশ্বাসের বিষ ছড়িয়ে দেবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বে রাষ্ট্রের জন্ম ও বৈধতার প্রধান যুক্তি হলো নাগরিকের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২–১৭০৪) তাঁর ‘সরকারের দ্বিতীয় চুক্তি’ (সেকেন্ড ট্রিটিস অফ গভর্নমেন্ট) বইয়ে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, কোনো রাষ্ট্র যদি নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তবে সেই রাষ্ট্র নাগরিকের আনুগত্য হারায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু আমাদের সামনে সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নই হাজির করে : আমাদের রাষ্ট্র কি সত্যিই তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে? বিশেষত একজন প্রবীণ পেশাজীবীর ক্ষেত্রে যিনি জীবনের সিংহভাগ সময় সমাজ, জ্ঞানচর্চা ও মানবসেবায় ব্যয় করেছেন সেখানে রাষ্ট্রের অবহেলা আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠে। বিভুরঞ্জন সরকারের বিদায়ী ‘খোলা চিঠি’ সেই ব্যর্থতার এক নির্মম দলিলে পরিণত হয়েছে। একজন নাগরিক যখন মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে লিখে যান যে রাষ্ট্র তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেয়নি, তখন তা নিছক ব্যক্তিগত অভিযোগ থাকে না, বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামোগত উদাসীনতার প্রতিফলন হয়ে উঠে। প্রশ্ন জাগে যে, রাষ্ট্র তার পেশাজীবী নাগরিকদের, বিশেষত শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক কিংবা বুদ্ধিজীবীদের ন্যূনতম নিরাপত্তা ও সম্মান দিতে ব্যর্থ, সে রাষ্ট্র সাধারণ শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের মর্যাদা কতটা রক্ষা করতে সক্ষম? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের অবহেলা করা হয়েছে, সেখানেই সমাজ অচিরেই জ্ঞানশূন্য, নৈতিকভাবে দেউলিয়া ও রাজনৈতিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েছে। তাই বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী মৃত্যু কেবল একজন মানুষের জীবনের ইতি নয়, এটি রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা, অবহেলা ও উদাসীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

একজন নাগরিক যখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, ন্যায়বিচার বা ন্যূনতম মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন, তখন রাষ্ট্রের অক্ষমতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তথা জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী মৃত্যু প্রমাণ করেছে, সেই অঙ্গীকার কেবল কাগুজে ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সংবিধানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কার্যকর হয়নি বলেই তিনি এমন মৃত্যুকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এই ব্যর্থতার দায় কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়মুক্ত ঘোষণা করা যায় না। গণতন্ত্রের শক্তি নিহিত থাকে নাগরিকদের সম্মিলিত জাগরণে। অথচ আমরা নাগরিকরাই নিজেদের অধিকার রক্ষায় উদাসীন থেকেছি, ন্যায়ের প্রশ্নে সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলিনি, এবং প্রতিদিনের অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ক্রমশ ক্ষমতাকেন্দ্রিক, দুর্নীতিপরায়ণ ও আত্মকেন্দ্রিক হতে দিয়েছি।

সুইস বংশোদ্ভূত ফরাসি দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) যথার্থই বলেছিলেন, ‘জনগণ যখন নীরব থাকে, তখন শাসকরা অত্যাচারকে তাদের বৈধ অধিকার মনে করে’। আমাদের নীরবতাই রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারকে শক্তিশালী করেছে। ফলে বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু কেবল রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার দলিল নয়, বরং আমাদের নাগরিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিফলনও বটে। সমাজ যখন নিজের পেশাজীবিদের প্রতি, বিশেষ করে শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবীর প্রতি উদাসীন থাকে, তখন সে কেবল একজন মানুষকে হারায় না, নিজের অস্তিত্বকেই সংকটে ফেলে। তাই এই মৃত্যু আমাদের জন্যে দ্বিগুণ সতর্কবার্তা। রাষ্ট্রকে জবাবদিহিমূলক করতে হলে নাগরিকদেরও জাগ্রত, সচেতন ও সংগঠিত হতে হবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের ভেতরে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের উপকরণ নয়, এটি মনন ও চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম উচ্চশিক্ষিত হয়েও আমরা ন্যূনতম নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে শিখিনি। রাষ্ট্রে অন্যায়, দুর্নীতি ও বৈষম্য চলতে থাকলেও আমরা অনেকটা নির্বিকার দর্শকের মতো চুপ করে থেকেছি। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস যথার্থই বলেছিলেন, অন্যায়কে চুপচাপ মেনে নেওয়া মানেই অন্যায়কে সমর্থন করা। আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত সুবিধাবাদ সেই নীরবতার সংস্কৃতিকে স্বাভাবিক করে তুলেছে, ফলে আমরা নাগরিক হিসেবে নৈতিক প্রতিবাদের শক্তি হারিয়েছি। বিভুরঞ্জন সরকারের আত্মহনন সেই তিক্ত সত্যকেই আমাদের সামনে মূর্ত করে তুলেছে। শিক্ষিত সমাজ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকে, তবে শিক্ষার আসল লক্ষ্য পূর্ণ হয় না; বরং শিক্ষা পরিণত হয় কেবল ডিগ্রি অর্জনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। এই অপমৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, শিক্ষার সার্থকতা ডিগ্রি বা পেশাগত সাফল্যে নয়, এর প্রকৃত মূল্য নিহিত আছে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানে। শিক্ষা যদি মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস না দেয়, তবে সেই শিক্ষা নিছক ব্যর্থতা। বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী বিদায় আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই ব্যর্থতাকেই নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে কেবল পরীক্ষার যন্ত্র ও চাকরির প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তুলেছে, অথচ মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে শেখাতে পারেনি। শিক্ষার এ সংকীর্ণ ধারণা সমাজ থেকে ধীরে ধীরে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধকে ক্ষয় করেছে। ফলে আমরা শিক্ষিত হয়েও নাগরিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে নির্বিকার, আর মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতায় ক্রমশ শূন্য হয়ে পড়েছি। বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী তিরোধান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কেবল ডিগ্রি অর্জন নয়, বরং নাগরিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলা।

রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল মানুষের মুক্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু বাস্তবে তা অনেকের কাছে নিপীড়নের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যন্ত্রকে যেমন ‘শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের কাঠামো’ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোও ক্রমে সেই রূপ নিয়েছে। ফলে রাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতা ও সুরক্ষার আশ্রয় নয়, বরং নিয়ন্ত্রণ ও দমননীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র যখন গুণীজন, বিশেষ করে শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক কিংবা বুদ্ধিজীবীর প্রতি সংবেদনশীলতা হারায়, তখন সাধারণ মানুষও নিরাপত্তাহীনতার গভীর সংকটে পড়ে। ইতিহাস সাক্ষী, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্র দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান আমলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বৈরিতা আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল, আর ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের হত্যাযজ্ঞ দেখিয়েছে, জাতির মেধাশক্তি ধ্বংস করার অর্থ হলো রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল, অকার্যকর ও পঙ্গু করে দেওয়া। সুতরাং বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু কেবল একটি ব্যক্তিগত পরিণতি নয়, এটি রাষ্ট্রীয় সংবেদনশীলতার অভাবের এক ভয়াবহ প্রতীক, যা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার শিকার হয়ে বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী তিরোধান আমাদের জন্যে এক গভীর সতর্ক সংকেত হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরে যে পচন, অব্যবস্থা ও অবহেলার ক্ষতচিহ্ন বহুদিন ধরে বিদ্যমান, তা আর আড়াল করা যায় না। এই ক্ষত সারানো এখন সময়ের দাবি। এবং তা সম্ভব হবে তখনই, যখন রাষ্ট্র সর্বাগ্রে তার নাগরিকের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্র যদি নাগরিককে অবহেলা করে, তবে সে নিজের ভিত্তি দুর্বল করে ফেলে। তবে এই দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর বর্তায় না, নাগরিকদেরও তাদের অধিকার রক্ষায় সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। রাজনৈতিক তত্ত্বে বলা হয়, সক্রিয় নাগরিক সমাজ ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বা ন্যায়ভিত্তিক হতে পারে না। নাগরিক হিসেবে আমাদের নীরবতা, উদাসীনতা ও আপসই রাষ্ট্রকে দুর্নীতি ও অবিচারের আশ্রয়স্থল করে তুলেছে। তাই নাগরিকদের নিজেদের দায়বদ্ধতা নতুন করে অনুধাবন করা আবশ্যক। অন্যথায় বিভুরঞ্জন সরকারের মতো অভিমানী মানুষের প্রস্থানের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্র তার মৌলিক লক্ষ্য--নাগরিকের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা- থেকে আরও দূরে সরে যাবে এবং জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের আস্থার সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়বে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতা পর্যন্ত, ইতিহাস আমাদের শেখায় যে রাষ্ট্র যদি নাগরিককে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিভুরঞ্জন সরকারের অভিমানী তিরোধান তাই কেবল শোক নয়, এটি রাষ্ট্র ও নাগরিককে নতুনভাবে সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করার জন্যে এক অনিবার্য জাগরণের আহ্বানও বটে।

* লিখেছেন : ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। Email : [email protected]