প্রকাশ : ১৩ জুন ২০২৪, ০০:০০

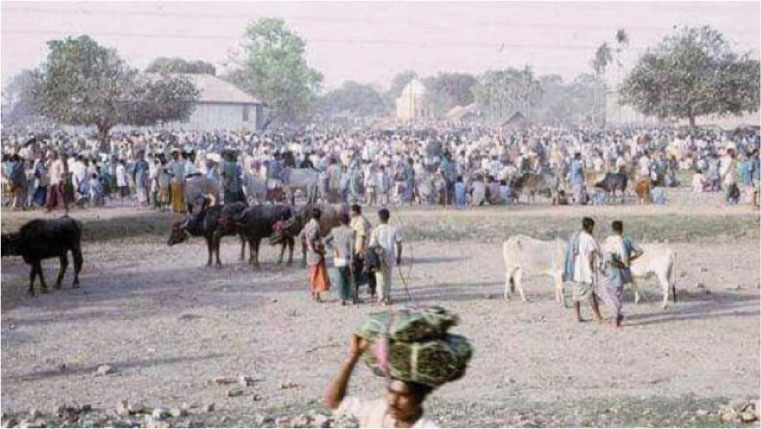

এ বাংলায় ঈদুল আজহা

একশত বছর আগেও বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ পরিচিত ছিল ‘বকরি’ বা ‘বরকি ঈদ’ নামে। আর এই নামকরণের পেছনে ছিল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ।

বাংলার সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে ৭০৩ হিজরি/১৩০৩ সালে সিকান্দার খান গাজী প্রথম সিলেট জয় করেছিলেন। আর মুসলমানদের সিলেট জয়ের পেছনে পরোক্ষভাবে নাকি কাজ করেছিল কোরবানি, বিশেষ করে বললে গরুর কোরবানি। যদিও এটা কতটুকু ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণিত তা নিয়ে ইতিহাস জোর গলায় কিছু বলে না। কথিত আছে, সিলেট শহরের পূর্বদিকে টোল টিকর এলাকার বাসিন্দা শেখ বুরহানউদ্দিন পুত্রসন্তানের আশায় আল্লাহর নামে একটি গরু কোরবানির মানত করেছিলেন। পুত্র হওয়ার পর তিনি নিজের মানত অনুযায়ী একটি গরু কোরবানিও করলেন (সম্ভবত ঈদের সময়ই সেটা করেছিলেন)।

কোরবানি করা সেই গরুর এক টুকরা গোশত চিল ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আর তা ঘটনাক্রমে সিলেটের শাসক রাজা গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদের সামনে পড়ে (কেউ বলেন রাজার মন্দিরে)। এর শাস্তি হিসেবে রাজা শেখ বুরহানউদ্দিনের ডান হাত কেটে নেন এবং শিশুসন্তাটিকে হত্যা করেন।

বুরহানুদ্দীন বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে গিয়ে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের কাছে এর বিচার চান। সুলতান তাঁর সিপাহসালার নাসিরুদ্দীনকে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দেন। ঠিক সে সময়েই তিনশত ষাটজন সঙ্গী-সাথী ও মুরিদ নিয়ে বাংলায় হাজির হন হযরত শাহজালাল (রাঃ) এবং সিলেট অভিযানে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। এবার মুসলমান সৈন্যরা জয়লাভ করে। গৌড় গোবিন্দ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং সিলেট মুসলমানদের শাসনে আসে। সেই ইতিহাসের ১২৫ বছর আগেও একই ধরনের এক ঘটনার কথা শোনা যায়। ঘটনাস্থল এবার মুন্সিগঞ্জ।

১১৭৮ সালে এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আরব থেকে আসেন বাবা আদম। তাঁর কোরবানি করা গরুর একটি টুকরা মাংসে রাজবাড়িতে ফেলে দেয় চিল। অপমানিত রাজা বল্লাল সেন সসৈন্যে বাবা আদমের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। রাজা এসে দেখলেন বাবা আদম গভীর ধ্যানে মগ্ন। এই সুযোগে তাঁকে হত্যা করলেন রাজা। দরবেশের রক্ত নিজের শরীর থেকে পরিষ্কার করার জন্য কাছের এক নদীতে নামলেন রাজা। এ সময় তাঁর বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কবুতরটি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে উড়ে গেল রাজবাড়িতে। কবতুর দেখে রাজার অন্তঃপুরের নারীরা মনে করলেন, যুদ্ধে বোধহয় রাজা মারা গেছেন। এটা বুঝে সবাই আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। মনের দুঃখে রাজাও তাঁদের অনুসরণ করলেন। ফলে সেখানে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এসব ইতিহাসে প্রমাণিত না। ঘটনাগুলো দেখে অনুমান করে নেওয়া যায়, পূর্ববঙ্গে গরু কোরবানির খুব একটা প্রচলন বোধহয় ছিল না। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল দিল্লির সুলতানদের দুর্বলতায়। এ সময়টা বাংলা স্বাধীন সালতানাত যুগ (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) হিসেবেই পরিচিত। সেই সময়েও যে পূর্ববঙ্গ বাংলার সুলতানদের সার্বিক নজরের মধ্যে ছিল তা কিন্তু বলা যাবে না। কেননা শাসন কেন্দ্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু তখনও ছিল হজরত পান্ডুয়া, গৌড়, রাজমহলের মতো অঞ্চলগুলো। তারপরেও এখানে একটু একটু পরিবর্তনের হাওয়া লাগছিল। মুসলমানদের সংখ্যা দিন বাড়ছিল বাংলায়। তবে তা বিশাল সংখ্যায় অবশ্যই নয়। পূর্ববঙ্গে মোগলদের আসা পর থেকে বলা যায় সে চিত্রের রূপ কিছু হলেও পাল্টাতে শুরু করে। ঢাকা রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠার পর (অর্থাৎ ১৬১০ সাল) থেকেই এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের নানান অনুসঙ্গগুলো সেভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়া শুরু হয়। তবে ধর্মী আচার-ব্যবহার, অনুশাসনগুলো পালন করার ব্যাপারে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও উচ্চবিত্তরা যেভাবে পালন করতেন স্থানীয় মুসলমানরা (বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানরা) সেভাবে পালন করতে পারতেন না। এখানে সামর্থ্যের সঙ্গে অজ্ঞতারও খানিকটা যোগসূত্র থাকত বৈকি!

শাসনকেন্দ্র থেকে এতটা দূরে থেকেও মোগলরা উৎসবের কমতি বা উৎসব আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার একেবারে পক্ষপাতী ছিলেন না। ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই মোগল রীতি অনুযায়ী কামান, গুলি ও আঁতশবাজি ফোটানো হত।

ঈদুল আজহার দিনটি কীভাবে পালিত হত তার খানকিটা বর্ণনা পাওয়া যায় কর্মসূত্রে ঢাকায় অবস্থানকারী তৎকালীন মোগল সেনাপতি মির্জা নাথনের স্মৃতিকথা ‘বাহারিস্থান-ই-গায়বি’তে। ঈদের নামাজ, খতিবের খুতবাহ পাঠ শেষ হলে; লোকেরা (ধনী মোগলরা আরকি) তাঁকে (খতিবকে) সম্মান করে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অর্থ-কড়ি উপহার দিত। টাকা-পয়সা বিলিয়ে দেওয়া হত শহরের গরিব-দুঃখীদের মধ্যে। অভাবস্তরা সেই অর্থ দিয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারত। পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণে মুখরিত হয়ে উঠত আকাশ-বাতাস। এই দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও রাজকর্মচারীরা একে অন্যের কাছে বেড়াতে এসে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতো। কোনো কোনো সেনাপতি আনন্দ উৎসবের এই দিনে বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নের জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতেন। সেখানে থাকত বিরাট ভোজের (অবশ্যই তা কোরবানির পর)। এ ভোজানুষ্ঠানে উপস্থিত সুরেলা কণ্ঠের গায়ক-গায়িকা, মোহনীয় নর্তকী এবং ন¤্র স্বভাবের গল্প-কথকদের বেশ আপ্যায়ন করা হত। উৎসব চলত দুতিনদিন-ব্যাপী। শিল্প-কারখানার শ্রমিকরাও এ আনন্দোৎসব থেকে বাদ পড়ত না। তাদের উপহার সামগ্রী দিয়ে তুষ্ট করা হত। এর পরবর্তী সময়ে কোরবানি ঈদের তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে অনেকের ধারণা, শাসকশ্রেণী মুসলমান হওয়াতে ঢাকায় কোরবানি হত। ক্ষমতার পালাবদলে সেই অবস্থার পরিবর্তনও হয়েছিল।

বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে যাওয়ায় পতন শুরু হয় ঢাকার। ফলে ঢাকার সীমানা ও জনসংখ্যাও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার জনসংখ্যা তিন লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। এ সময় ঈদের (সম্ভবত রোজার ঈদের পাশাপাশি কোরবানির ঈদেও) মিছিল বের হত ঢাকার নায়েব নাজিমদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর এই ধারাও বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৫৭ সালে পুরো ভারতবর্ষের মতো ঢাকাতেও সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সেবার কোরবানির ঈদ হয়েছিল ১ আগস্ট। দিনটা ছিল সোমবার। ঢাকায় থাকা ইউরোপীয়রা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করেছিল এই ঈদ উপলক্ষে ঢাকার মুসলমানরা ‘ঝামেলা’ পাকাতে পারে। ফলে ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসেবকরা ঈদের দিন থেকে টানা তিন রাত ধরে ঢাকা শহরে টহল দেয়। সেই ভয়ের মাত্রা এতটাই ছিল যে ২ আগস্ট গির্জায় আগত প্রার্থনাকারীদের নিরাপত্তার জন্য সেখানেও উপস্থিত ছিল স্বেচ্ছাসেবকরা। যা হোক, ইউরোপীয়দের সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়। সেবারের কোরবানির ঈদে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। আগেই বলা হয়েছে, সেই সময় স্থানীয় মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম পালনটা সেভাবে বলতে গেলে ব্যাপক ছিল না।

ওয়াইজ সাহেবের এই কথার মধ্যে দিয়ে দুটি জিনিস বোঝা যায়। এক. ঢাকার বাইরে মানে পূর্ববঙ্গের বাইরের অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযথভাবে অনুসরণ না করার একটা প্রবণতা ছিল, পাশাপাশি আরও ছিল ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদান প্রবেশ।

দুই. ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বেশি করে পালন করার একটা চর্চা ছিল। সে কারণে আমরা দেখতে পাই- ঢাকার সেই যুবকটিকে দিয়ে ঈদের জামাত পড়ানো হয়েছিল। ঢাকার বাইরে কোরবানির ঈদ পালন করাটা বেশ কষ্টকর ছিল সেই সময়ের মুসলমানদের জন্য। কেননা স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা তাঁদের মুসলমান প্রজাদের কোরবানি দিতে বাধা দিতেন।

সুধাকর পত্রিকা (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০) সেরকমটাই জানাচ্ছে- ‘বকরি ঈদেও ঊর্ধ্বতন হিন্দু কর্মচারী এবং জমিদারদের আমলারা বগুড়ার নারহাট্টার মুসলমানদের কোরবানি দিতে দেয়নি। মুসলমানদের উচিত এ ব্যাপারে লে. গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা।’

মুসলমানদের কোরবানি করতে না দেওয়ার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। ইংরেজ সরকার তা দেখেও না দেখার ভান করত। কেননা হিন্দু-মুসলমানদের এই দ্বন্দ্ব তাদের শাসনকার্যের সুবিধার্থে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ফরায়েজি আন্দোলন এবং মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মী সচেতনতামূলক প্রচারণায় মুসলমানদের ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় অনুশাসন বা ফরজ কাজ সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পাচ্ছিল দিনকে দিন। তবে ঢাকা এসব তর্ক-বিতর্কের বাইরেই ছিল বলা যায়। সম্ভবত ঢাকায় মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য এবং ক্ষমতাশীল মুসলমান নবাবদের জন্য সেটা সম্ভব হয়েছিল। সে কথাই উল্লেখ করে পত্রিকা ‘সারস্বতপত্র’ লিখেছিল- ‘এটা সত্যিই যে, ঢাকার সমাজের অনেক ত্রুটি ও দুর্নাম আছে। কিন্তু এখন যখন দেশে গরু কোরবানি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন চলছে, সে সময় ঢাকা এসব থেকে মুক্ত। ঢাকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নিখুঁত ভালো সর্ম্পকই বিদ্যমান ছিল। উভয়ে উভয়ের ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগ দেয় এবং কেউ কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না’, (৩০.৩.১৮৯০)।

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানদের সাম্য অবস্থা বিরাজ করলেও ঢাকার বাইরের অঞ্চলগুলোসহ গোটা ভারতবর্ষেই গো-হত্যার বিরুদ্ধে জোট বা সমিতি গড়ে উঠেছিল। এগুলো ‘গো-হত্যা নিবারণী সভা’, ‘গো-রক্ষিণী সভা’ নামে পরিচিত ছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার উত্তেজনাময় সময় মধ্যপন্থাবলম্বী যে একেবারেই ছিল না তা কিন্তু নয়। কখনও কখনও সংবাদপত্রই সেই দায়িত্ব পালন করতো। যেমনটা ‘ঢাকা প্রকাশ’ করেছিল- ‘কোনো মুসলামান সহযোগী বলেন, ভণ্ড হিন্দুরাই এই হাঙ্গামার নেতা। আমরা বলি, বস্তুত তা নয়। যুগবেশে এখন সমস্ত জাতিরই ধর্ম কার্য্যে ভন্ডামি প্রবেশ করিয়াছে। যাহা শাস্ত্রের কথা, তাহা যথাযথ প্রতিপালিত হয় না, হয় তাহার ভেল্কি। পূজার সময় নৈবেদ্য আসে, ঢাকঢোল বাজে মন্ত্র পড়ে; কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক হিন্দুরই দেখা হয় না। মুসলমানদিগের মধ্যেও যে সেই প্রলয় প্রবেশ করে নাই; এত কথার পর বোধকরি কোনো মুসলমান তাহা বলিতে পারিবেন না।... মুসলমানের বকরি ঈদে কোরবানি (কিন্তু গরু কিনিয়া কোরবানি করিবার বিধি না) অবশ্য কর্তব্য। এখন উভয়েই ধর্ম্মের আদেশ উভয়কে অনুপ্রাণিত করিতেছে। যদি আপস চাহেন, তবে উভয়েরই কিছু কিছু আবদার ছাড়িয়া দিতে হইবে’, ১৬ আশ্বিন ১৩০০; ১ অক্টোবর ১৮৯৩।

গরু কোরবানির বিষয়টি হিন্দু-মুসলমানদের কাছে এক ধরনের জাতিভিত্তিক গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে ‘গরু কোরবানি’ ইস্যু হিসেবে স্তিমিত হয়ে পড়লে এই সম্প্রদায় অন্য বিষয়গুলো (যেমন নামাজের সময় মসজিদের সামনে কীর্তন করে যাওয়া, দুর্গাপূজার সময় বাধা দেওয়া প্রভৃতি) নতুন করে সামনে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও এই বিষয়গুলো কোনোটিই নতুন কিছু ছিল না। এসবের মধ্যে দিয়েই হিন্দু-মুসলমান প্রায় হাজার ধরে একে অপরের প্রতিবেশি হিসেবে বাস করেছে।

এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুন যথাযথই বলেছেন, ‘গরু কোরবানির ব্যাপারটা দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জিদে পরিণত হয়েছিল। তার ওপর ওই সময় দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুনরুত্থান জুগিয়েছিল এতে ইন্ধন। গত শতকের শেষদিকে বিষয়টি জড়িয়ে গিয়েছিল রাজনীতির সঙ্গে।’

আগের দিনে যেভাবে মাংস সংরক্ষণ করা হত

কোরবানির পর আসে কোরবানি করা পশুর মাংস সংগ্রহ করার বিষয়টি। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ফ্রিজ ছিল না। ফলে মাংস সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হত। এসবের মধ্যে একটা সাধারণ উপায় ছিল-মাংস জ্বাল দেওয়া।

কোরবানির দিন থেকে মাংস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন মাংস জ্বাল দেওয়া হত দিনের নির্দিষ্ট সময় ধরে। বেশ সময় নিয়ে এইগুলোকে গরম করে রাখা হত। কখনও কখনও দুবেলা করেও করতে হত সেটা। ফলে শেষের দিকে কোরবানির মাংসগুলো নরম হয়ে খুলে খুলে যেত। ঢাকার লোকজন এই ধরনের রান্না মাংস অল্প করে ভেজে, বাকরখানি দিয়ে খেতে ভালোবাসেন। আর মাংস আস্ত রেখে দিতে চাইলে অনুসরণ করা হত ‘ভাজা মাংস’ পদ্ধতি। আদি ঢাকাবাসীরা অনেক দিন ধরেই এ পদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করে আসছেন।

প্রথমে কোরবানির চর্বি একদিন ধরে খোলা বাতাসে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সেই চর্বি পরে জ্বাল দিয়ে তরল করে ফেলা হয়। এই জ্বালের সময় চর্বিতে থাকা পদার্থজাতীয় কিছু থাকলে তা আলাদা করে ফেলে দিতে হয়। সেই চর্বিতে হাড়বিহীন মাংসকে বড় বড় টুকরো করে আদা, রসুন, দারুচিনি, এলাচি, লবণ দিয়ে হালকা আঁচে সিদ্ধ করা হয়। আর ভালো সুঘ্রাণ পাওয়ার জন্য তাতে সয়াবিন তেলে হালকা করে ভাজা পেঁয়াজের কুচি দেওয়া যায়। এই মাংস টানা তিনদিন ধরে ভেজে নিলেই, তিন মাস ধরেও খাওয়া যায়। অনেকেই এই মাংস মহররম পর্যন্ত রেখে দিতেন। অনেকে আবার বিশ্বাস করতেন কোরবানির মাংস মহররমের পর আর খাওয়া উচিত না। এই মাংস সাধারণত ১০ থেকে ১৫ কেজি হিসেবে একেক হাঁড়িতে রান্না করা হয়। চাইলে এই মাংস আলাদা করে আলু কিংবা ভুনা করেও খাওয়া যায়।

মুনতাসীর মামুনের এই উক্তির সত্যতা পাওয়া যায় ‘সারস্বতপত্র’র ১৮৯০ সালের ৩০ মার্চের সংখ্যায়, ‘হিন্দু-মুসলমান শক্রতা বাড়ছে। আগে প্রয়োজন না হলে মুসলমানরা গো-হত্যা করত না আর হিন্দু তা সহ্য করত। কিন্তু দু’পক্ষই এখন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। মনে হতে পারে, গো-হত্যাই এদের শত্রুতার মূল কারণ। কিন্তু মূল কারণ, দু’পক্ষেরই ধর্মীয় শত্রুতার পুর্নজারণ। কিন্তু এই জাগরণের জন্য দায়ী কারা? কংগ্রেসকে ঘৃণা করে এমন কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং কিছু কর্মকর্তা।’ এসব তর্ক-বির্তক, নানা উদ্যোগের মধ্যদিয়েও ১৯৪৭ সালের আগমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে হিন্দু জমিদাররা নিজেদের জমিদারিতে কোরবানি বা গো-হত্যা করতে দিত না। জমিদারদের অত্যাচার আর ধর্মীয় অনুশাসন মানতে গিয়ে অনেকেই ‘বকরি’ কোরবানি দিত। আর এভাবেই ব্রিটিশ আমলে ‘ঈদুল আজহা’ স্থানীয়ভাবে ‘বকরির ঈদ’য়ে পরিণত হয়েছিল। আর এই তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায়, ১৯০৪ সালের দিকে ঢাকার নবাব পরিবারের এক সদস্য কাজী আবদুল কাইউমের ডায়েরি থেকে। সে বছরের কোরবানির ঈদ ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি।

তিনি লিখছেন, “আজ রোববার, পবিত্র বকরির ঈদ। নামাজ শেষ আমিও অন্যান্যের মতো নওয়াবের সঙ্গে কোলাকুলি করি। নওয়াব সাহেব আমাকে আদেশ দেন অন্যান্যকে নিয়ে বিনা খরচে ক্ল্যাসিক থিয়েটারের নাটক দেখার জন্য।”

এই দিনলিপি থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, সে সময়ে কোরবানির ঈদ- ‘বকরির ঈদ’ হিসেবে ভালোই পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিল। সেটা এতটাই যে ঢাকার লোকজনদের কোরবানি দিতে তেমন কোনো ঝামেলা না হলেও তারাও এই কোরবানির ঈদকে ‘বকরির ঈদ’ই বলতেন।

১৯৪৭-এ ঢাকা পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় এটির জাঁক যত বেড়েছে, কোরবানির মাত্রাটাও হয়ত ততটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নব্য ধনীরা কোরবানিকে ব্যবহার করেছে নিজেদের বিত্ত-বৈভব আর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে। সম্ভবত ‘জাহাজি কালিয়া’র খানিকটা পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে এই ‘ভাজা মাংস’।

হাকিম হাবিবুর রহমানের স্মৃতিকথা ‘ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে’ বইতে পাওয়া যায় এক-দেড়শত বছর আগে কীভাবে ‘জাহাজি কালিয়া’ তৈরি করা হত তার বর্ণণা।

অতীতে ঢাকা থেকে হজ্বযাত্রী বা ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে আরব, ইরাক, ইরান যেতেন। তাঁরাই মূলত যাত্রাপথে খাওয়ার জন্য এভাবে মাংস সংরক্ষণ করে নিয়ে যেতেন। জাহাজে খাওয়া হত বলে এটার নাম হয়ে যায় ‘জাহাজি কালিয়া’।

চিনা মাটির বিশেষ বয়ামে এই মাংস জলপাইয়ের তেলে ডুবিয়ে রাখা হত। আর বয়াম থেকে বের করার জন্য ব্যবহার করা হত কাঠের তৈরি শুকনা চামচ।

ভেজা চামচে এই কালিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্ভবনা ছিল। এটা খাওয়া হত ‘নান খোরশ’ বা নিমসুখা বা বাকরখানি রুটি দিয়ে।

পুরান ঢাকার লোকজনের মাংস সংরক্ষণের আরেক পদ্ধতি হচ্ছে ‘গ্রেল’। এটাকে পূর্ববঙ্গের ‘স্টেক’ বললেও ভুল হবে না। তবে আকৃতিটা এক হলেও এটার রন্ধনপ্রক্রিয়া কিন্তু স্টেকের থেকে আলাদা।

এটা করার জন্য গরু পেছনের দিকে রানের মাংসের প্রয়োজন হয়। কোরবানির পর গরুর আস্ত রান খোলা বাতাসে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর রান থেকে চর্বি বাদ দিয়ে মাংস হাড়বিহীনভাবে কাটা হয়। একেকটি টুকরা দেড় থেকে দুই কেজি হয়ে থাকে। তারপর সেটা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নেওয়া হয়।

সোহাগা (এক ধরনের ভেষজ), আদার রস, লেবুর রস, আখের গুড়, লবণসহযোগে দুতিন ঘণ্টা ধরে জ্বাল দিয়ে মাংসটাকে শুকিয়ে ফেলা হয়। শুকনা আর খোলা জায়গায় রাখলে এই মাংসও অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

পরে এই মাংস মহররমে খিচুড়ির দিয়ে খেতেন পুরান ঢাকাবাসীরা। এছাড়া কোপ্তা করেও কোরবানির মাংস সংরক্ষণ করার পদ্ধতি ছিল। কাঁচা মাংস শিলপাটায় পিষে তাতে মেশানো হত গুঁড়া গরম মসলা, আদা, রসুন। পরে এই মিশ্রণসহ মাংস দুহাতের তালুর সাহায্যে গোল আকৃতি করে গরুর চর্বিতে ডুবিয়ে জ্বাল দেওয়া হত। এভাবে এই কোপ্তা তিন মাসেরও বেশি সময় সংরক্ষণ করা হতো। পরে এই কোপ্তা দিয়ে তেহারি খাওয়া হত। শুধু মাংসই নয়, কোরবানির অতিরিক্ত চর্বি বাকরখানি তৈরিতেও কাজে লাগতো। এসব ছাড়া ঢাকার বাইরে লোকজন কোরবানির মাংস শুটকি করেও সংরক্ষণ করতো। হাড়বিহীন মাংসকে হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই মাংস পাটের দড়ি কিংবা তারের মধ্যে মালার মতো গেঁথে রোদে কিংবা চুলার ওপরে দিয়ে শুকানো হয়। এই মাংস শুকিয়ে গেলে বায়ুনিরোধক টিনের পাত্রে রেখে দেওয়া হত। তবে বেশিদিন এভাবে রাখতে চাইলে মাঝে মধ্যে মাংসের শুটকিকে রোদে শুকাতে হবে না হলে এটায় পোকা ধরে যেতে পারে। আর শুটকি মাংস রান্নার সময় পাটায় থেঁতলে নিতে হয়। কারণ মাংসটা হয়ে যায় অনেক শক্ত। থ্যাঁতলানো সেই মাংসকে আলুসহযোগে কিংবা শুধু ভুনা করেই খাওয়া যায়। এখন ফ্রিজ থাকায় অনেকেই এত ঝামেলায় যেতে চান না। বাড়তি মাংস সোজা চালান করে দেন ফ্রিজে। পরে প্রয়োজন মতো বের করে রান্না করে নেন।