প্রকাশ : ০৬ আগস্ট ২০২২, ০০:০০

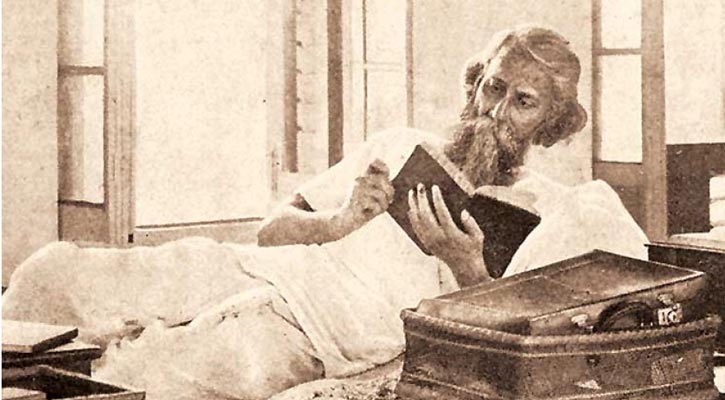

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ। গাছগাছালির ফাঁক গলে পুকুরের জলে ছিল সূর্যের আলোর খেলা। হাওয়ায় দুলছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ‘নারকেল গাছের পত্র ঝালর’। ঠাকুরবাড়িতে চোখ মেলল এক নবীন প্রাণ। প্রকৃতি নিভৃত নিরালায় সেদিনও বুঝি এমনই কৃষ্ণচূড়া, জারুল আর সোনালুর রঙে রঙে সেজেছিল নবাগতকে বরণের অপেক্ষায়।

দেশীয় সমাজের বহমান স্রোতধারা থেকে দূরে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রাগ্রসর জীবনবোধের বিরল পরিমণ্ডলে লালিত হয়ে সে শিশু একদা আবির্ভূত হলেন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল সূর্যরূপে। সে সূর্যের নাম রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় পড়েছে সে সূর্যের আলো। সাহিত্যের প্রতিটি শাখা ছুঁয়ে এ রবির আলো বিস্তৃত হয়েছে চিত্রকলায়, সমাজ-ভাবনায়, দরিদ্র, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের বাস্তব প্রচেষ্টায়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার বিস্ময়কর এক আধার। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সংগীত স্রষ্টা, কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, দার্শনিক, সর্বোপরি একজন কর্মযোগী। কলকাতায় নাগরিক পরিবেশে বড় হওয়া রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ সালে পিতার আদেশে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববঙ্গে আসেন। জমিদারিসূত্রে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে। বাংলাদেশের প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে কলকাতার নাগরিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সাহিত্যে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা ও গতিময়তা।

শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে তিনি লিখেছিলেন, ‘পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না’। শিলাইদহ থেকে যখন-তখন পদ্মা নদীতে বোট ভাসিয়ে দেন কবি। বোটের নাম দিয়েছেন পদ্মা। আপন মনে বুঝি গেয়ে ওঠেন, “এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, ‘জয় মা’ বলে ভাসা তরী”। পদ্মা নদী থেকে বোটে করে চলে যান ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে, হুড়োসাগরে, চল বিলে, কখনওবা আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পার হয়ে খাল বেয়ে চলে যান শাহজাদপুরে। এই চলাচলের পথ জুড়ে থাকা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনজীবন তাঁকে আলোড়িত করে। পদ্মা নদীর বিপুল বিস্তার, প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্য ও জনমানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয় কবির হৃদয়। তাঁর ‘হৃদয়ের একুল-ওকুল দুকুল ভেসে যায়’।

বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রাণে সঞ্চার করেছে নতুন আবেগ। আর এই আবেগ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ও গানে। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক বিকাশ রবীন্দ্রনাথেরই হাতে। গল্পগুচ্ছের ৯৪টি গল্পের মধ্যে অর্ধেকের বেশি গল্প তিনি লিখেছেন শিলাইদহে, আরও কিছু লিখেছেন শাহজাদপুরে। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও গ্রামের জনজীবন অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ঠাঁই করে নিয়েছে এইসব গল্পের বিষয়বস্তুতে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,

‘অল্প বয়সে বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দধারা উদবারিত হয়েছিল, তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ওই নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দ-বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই।’ (গল্পগুচ্ছ)।

মনেপ্রাণে প্রকৃতির রসসুধা আকণ্ঠ পান করেও যেন মুগ্ধ কবির তৃষ্ণা মেটে না, ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ’।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে এমন আর কোথাও হয়নি’। কথাকাহিনি, কণিকা, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, বলাকা ও সোনার তরীর অনেক কবিতাই এখানে রচিত। শিলাইদহে থাকাকালীন তিনি তাঁর বাছাই করা কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করে ইংরেজি গীতাঞ্জলি গ্রন্থনা শুরু করেন। আর এখানে রচিত হয় অজস্র গান যেমন, ‘পুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে’ লেখা হয় শিলাইদহে; ‘ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে’ শাহজাদপুরে; ‘বঁধু মিছে রাগ কোরো না’ পতিসরে; যমুনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে লিখেন ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’; চলনবিলে ‘যদি বারণ কর তবে গাহিব না’; নাগর নদীতে ‘আমি চাহিতে এসেছি শুধু’; পদ্মায় বোটে লেখা হয় ‘বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে’ (রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, আনিসুজ্জামান)।

পূর্ববঙ্গে রচিত গল্পগুচ্ছের ছোটগল্পে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও অজ্ঞ-অসহায়, অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনজীবনের পাশাপাশি জমিদারতন্ত্রের নেতিবাচক শৃঙ্খলে বিপর্যস্ত জনজীবনের কিছু নবাস্তব চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে তিনি বেশ কটি নাটক ও উপন্যাস রচনা শুরু করেন এখানেই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিরকুমার সভা ও রাজা নাটক এবং চোখের বালি ও গোরা উপন্যাস।

রবীন্দ্র গবেষক আহমেদ রফিকের লেখা থেকে জানা যায়, ‘ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনে গ্রামবাংলার নদী, বিশেষ করে প্রিয়সঙ্গিনী পদ্মা যে কতটা প্রভাব রেখেছে তার পরিচয় মিলে যেমন ছিন্নপত্রাবলীতে, তেমনি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক ভাষণে বা লেখায়। ...নদীমাতৃক গ্রামবাংলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বিমাত্রিক আবেগ প্রসঙ্গে কবি নিজে অনেক কথার পর দুটো বাক্যে তাঁর ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই বলে : ‘আমাদের দুটো জীবন আছে- একটা মনুষ্যলোকে, আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি’ (পত্রসংখ্যা ১৪০)। হয়তো তাই ‘কোপাই’য়ে কবি শেষ বয়সে পদ্মার ছবি দেখতে পান। আবার ভাববাদিতার পাশাপাশি পদ্মাকে ঘিরে রূঢ় বাস্তবের জীবনবাদী ছবিও এঁকেছেন একাধিক গল্পে’।

নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথ আপ্লুত হয়েছেন বাংলাদেশের বর্ষার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। বর্ষার আমন্ত্রণে ময়ূরের মতো নেচে উঠেছে কবির হৃদয়। হৃদয়ের উদ্বেলিত আবেগ ঝরনাধারার মতো ঝরে পড়েছে তাঁর লেখনীতে, ‘শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ’। বাংলাদেশের প্রকৃতি অনির্বচনীয় রূপে ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা ও গানে। বর্ষা নিয়ে তিনি লিখেছেন অসংখ্য গান। বিশেষ করে শ্রাবণ নিয়ে রচিত তাঁর অসাধারণ সব মন ছুঁয়ে যাওয়া গানে আজও ব্যাকুল বাঙালি। শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানা অনুষঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায়, ১৮৮২ সালে এক শ্রাবণের দিনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্যোপাধ্যায় এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ‘সন্ধ্যা সংগীত’ কাব্যগ্রন্থের প্রশংসায় নিজের গলার মালা রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সম্মাননা জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৯৪ সালের ২২ শ্রাবণ শিলাইদহ থেকে লেখা এক পত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে কবি বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জীবন ও ভাবনা কী অবিচ্ছেদ্য রূপে জড়িয়ে আছে তা বিবৃত করেছিলেন। ‘... এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। ...জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখনকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। এখনকার দিনগুলো তার সেই অনেক কালের পদচিহ্ন-দ্বারা যেন অঙ্কিত’।

১৮৯৬ সালের শ্রাবণে (৭ আগস্ট) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের সম্পত্তির ‘পাওয়ার অব অ্যাটর্নি’ দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের শ্রাবণে (৭ আগস্ট) তিনি রচনা করেছিলেন, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ এই অবিস্মরণীয় গানটি। তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজকে গানটি প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। একাত্তরের রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশব্যাপী মুক্তিকামী মানুষকে এই গান প্রতিনিয়ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ননিষ্ঠ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পর এই গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত কবির সপ্তম চিত্র প্রদর্শনীটি উদ্বোধন হয় ১৯৩০ সালের ২৪ শ্রাবণ, যার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ২২ শ্রাবণ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা শান্তিনিকেতনে এসে ১৩৪৭ সালের ২২ শ্রাবণ (৭ আগস্ট ১৯৪০) কবিকে সম্মাননা প্রদান করেছিল। আর বাংলা ১৩৬৮ সালের (১৯৪১) ২২ শ্রাবণে ভক্ত-অনুরাগীদের শোকসাগরে ভাসিয়ে কবি যাত্রা করেছিলেন অনন্তের অভিসারে।

জমিদারির সূত্রে পূর্ববঙ্গে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জনজীবনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও বঞ্চনাকে। গ্রামবাংলার নিরক্ষর অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট অবহেলিত মানুষের বঞ্চিত জীবন তাঁকে দিয়েছে গভীর মর্মপীড়া। উপলব্ধি করলেন শহর ও গ্রামের মানুষের যাপিত জীবনে রয়েছে বিস্তর বৈষম্য। এই উপলব্ধি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন কর্মপ্রেরণায়। পূর্ববঙ্গের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, পল্লী উন্নয়ন, উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার, সমাজ সংস্কার, দেশের উন্নয়ন ও রাজনীতি ভাবনায়। তিনি এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তাঁর ভাবনার প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন পল্লী সমাজকে ঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব না হলে দেশের প্রকৃত স্বরাজ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যাবে। তাঁর মতে, পল্লী উন্নয়ন ও শিক্ষিত পল্লী সমাজ রাজনৈতিক মুক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য। পূর্ববঙ্গে পল্লী উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে পল্লী শিক্ষা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির এজমালি সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে দিলে রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে কালীগ্রাম পরগনার জমিদারি। পতিসরে ছিল যার কাছারি বাড়ি। সেই প্রকৃত স্বরাজ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে কর্মপ্রেরণায় ব্যাপৃত করেছিল। পতিসরে পল্লী উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নের নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। কৃষিজীবী দরিদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার মাধ্যমে মহাজনদের খপ্পর থেকে মুক্ত করার জন্য নওগাঁর পতিসরে স্থাপন করেন কৃষি ব্যাংক। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে। পুরস্কারস্বরূপ মেডেল ও ডিপ্লোমার সঙ্গে ১ লাখ ১৬ হাজার ২৬৯ টাকার একটি চেকও পেয়েছিলেন। তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থ তিনি পতিসরে স্থাপিত কৃষি ব্যাংকে দান করেন কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পল্লী সমাজ পুনর্গঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার। সেই প্রচেষ্টাতেই গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য কালীগ্রামে স্থাপন করেন রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয়। শিলাইদহ-পতিসরে গ্রামীণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘নৈশ বিদ্যালয়’। স্থানীয় তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য কুষ্টিয়ায় একটি ‘বয়ন বিদ্যালয়’ও স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে, নিজ জামাতা নগেন ও এক বন্ধুপুত্রকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের পাশাপাশি দারিদ্র্য নিরসনের জন্য জমিদারের স্বত্বাধীন জমির স্বত্ব পুনর্বিন্যাসের অপরিহার্যতাও তিনি অনুভব করেছেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ পতিসরে এসে আধুনিক কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা করেন। উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় এ খামারে চাষ আবাদের জন্য পতিসরে তিনি সাতটি ট্রাক্টর আনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চাষিদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রথীন্দ্রনাথ কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, নিজে কৃষকদের সঙ্গে ট্রাক্টর চালিয়েছেন জমিতে। রথীর কৃষিখামার দেখে নিউইয়র্ক থেকে আসা এক আইনবিদ মাইরন ফেলপস এতটাই অবাক হয়েছিলেন যে তিনি একে মার্কিন কৃষিখামারের মতোই সফল বলে বর্ণনা করেছিলেন। পতিসরে ১২৫টি গ্রামের ৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষকে হিতৈষী সভায় যোগদানে উৎসাহিত করেছিলেন। এই সভা গ্রামের স্কুল, হাসপাতাল পরিচালনা করা ছাড়াও রাস্তাঘাট মেরামত, জঙ্গল পরিস্কার ও ছোটখাটো বিচারের দায়িত্ব নিয়েছিল। কৃষক নিজেই চাঁদা দিত এবং জমিদার রবীন্দ্রনাথ একটা অংশ অনুদান দিতেন। এভাবে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে তিনি নানামাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মূলত তাঁর প্রজাদের সীমাহীন দুঃখ এবং তাঁদের গরিব অসচেতনতা তাঁকে খুব পীড়া দিত। তাই তাঁদের জন্য কিছু একটা করার জন্য তাঁর মন সব সময় ছটফট করত। তিনি সব ধর্মের প্রজাকেই একই দৃষ্টিতে দেখতেন। (রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা, আতিউর রহমান)

বাংলাদেশের গ্রামের জনজীবনের ভাগ্য পরিবর্তন এবং সার্বিক খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য তিনি ধানের পাশাপাশি নানা রকমের ফল ও সবজি চাষ করতে বলেছেন। সেই সঙ্গে হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, ছাতা তৈরির কারখানা, ধান মাড়াই কল ইত্যাদি স্থাপনের বিষয়ে গ্রামের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের। কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জামাতা নাগেনকে লেখা এক পত্রে বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লী উন্নয়নের গভীর ভাবনা : ‘রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষিদের সঙ্গে co-operation -এ চাষ করা, ব্যাংক করা, এদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণ মোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জল কষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা সূত্রে আবদ্ধ করা। এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পল্লী প্রকৃতি, বিশ্বভারতী কলকাতা, ১৯৬২)।

বিশ শতকের শুরুতেই কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেন গ্রাম উন্নয়নের নানা উদ্যোগে। ১৯০৫ সালে কলকাতায় যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নাগরিক আন্দোলন প্রবল, তখন রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে দূরে শিলাইদহে- পতিসরে মেতেছিলেন পল্লী উন্নয়নের মহাযজ্ঞে। ‘একপর্যায়ে শুধুই পতিসরকেন্দ্রিক কালীগ্রাম পরগনার ৬০০ গ্রাম নিয়ে কাজ শুরু পতিসর-কামতাণ্ডরাতোয়াল এই তিন বিভাগের ভিত্তিতে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলনীতি সমবায় ও পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সেই সঙ্গে দরিদ্র প্রজাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা। আর সে উদ্দেশ্যে কালীগ্রামের পতিসরে ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয় কৃষি ব্যাংক। নয়া পল্লী সমাজ ও নতুন মানুষ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা। পতিসরকেন্দ্রিক কালীগ্রাম পরগনাই হয়ে ওঠে গ্রামোন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠনের কেন্দ্রস্থল। মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো এ কাজটা দীর্ঘদিন ধরে করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, পরে রথীন্দ্রনাথের হাতে, তারও পরে সুরুলে আরও ব্যাপকভিত্তিতে কৃষি ও কারিগরি কর্মকাণ্ডের জন্য শ্রীনিকেতনের সূচনা।’ (পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথ : তাঁর সৃষ্টি ও কর্মে, আহমদ রফিক)।

পূর্ববঙ্গে তাঁর গ্রামোন্নয়ন ও পল্লী শিক্ষার ভাবনার প্রাথমিক উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন করেন তিনি। পরবর্তীকালে বীরভূমের বোলপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এবং সুরুলে আদর্শগ্রাম ‘শ্রীনিকেতন’ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই ভাবনা পরিণত ও পরিপূর্ণ রূপ পায়। ঠাকুরবাড়ির জমিদারির ভাগবাটোয়ারা হওয়ার পরও পূর্ববঙ্গের সব জমিদারি আরও অনেক দিন দেখতে হয় রবীন্দ্রনাথকেই। জমিদারির যোগসূত্র ছাড়াও পূর্ববঙ্গের বিদ্বৎসমাজ ও সাহিত্য অনুরাগী মানুষের আমন্ত্রণে বিভিন্ন শহরে সাহিত্য সভা-সম্মেলন ও রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দিতে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষয়িক কাজের বাইরে ১৯০৪ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসর ছাড়াও তিনি এসেছেন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, পাবনা ও বরিশালে। কোথাও কোথাও এসেছেন একাধিকবার। পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রাণঢালা সংবর্ধনা ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছেন কবি।

বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গ্রামের বঞ্চিত নিপীড়িত অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট অজ্ঞ-দরিদ্র জনজীবন নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রেরণায় জলসিঞ্চন করে গেছে আজীবন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রেরণায়, কর্মপ্রেরণায় রবীন্দ্রমানসকে উদ্দীপিত করেছে নদীমাতৃক এই বাংলাদেশ। নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথের মনন ও চিন্তার জগৎকে আলোড়িত করেছে বাংলাদেশ। তাঁর সাহিত্য ভাবনা ও জীবন ভাবনায় সঞ্চারিত হয়েছে নতুন দর্শন ও কর্মভাবনা। তাঁর সাহিত্য পেয়েছে নতুন ছন্দ ও আশ্চর্য গতিময়তা। সেই সাথে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে পল্লী উন্নয়ন, পল্লী শিক্ষার বিস্তারের মতো নতুন কর্মপ্রেরণায়। কর্মযোগী হয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। অনেক রবীন্দ্র গবেষক মনে করেন, জমিদারির সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে না এলে হয়তো এমন সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্য ভা-ার আমরা পেতাম না। আর বাংলাদেশে তাঁর পল্লী শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়নের প্রাথমিক উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নই তাঁকে হয়তো উদ্বুদ্ধ করেছে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা ভাবনা ও গ্রামোন্নয়ন ভাবনার আরও পরিণত ও পরিপূর্ণ রূপ দিতে।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন অবিভক্ত ভারতে ১৮৬১ সালে। প্রয়াত হয়েছেন ১৯৪১ সালে, তখনও ভারত অবিভক্ত ছিল। ষাটের দশকে যখন পাকিস্তানি দুঃশাসন বাঙালির ঐতিহ্য ও উদার অসম্প্রদায়িক সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, তখন বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম প্রেরণা ও নির্ভরতা। তাইতো আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামে আমরা বারবার ফিরে গেছি রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মপরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির অনন্ত আকাশ। যে আকাশের নক্ষত্রেরা আলো ফেলেছে আমাদের অনুভূতির পরতে পরতে। তাঁর গানের সুরে আমাদের হৃদয়ে লাগে দোলা। তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়েছে আমাদের আবেগ-অনুভূতির রৌদ্র ছায়ার খেলা। তাই আনন্দ-বেদনা, বিরহ-সন্তাপে আমরা ফিরে ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি আমাদের অন্তর কবি। তাঁর ডাক শুনি আমরা নিরন্তর। স্বত্ব : সমকাল।