প্রকাশ : ০৮ মে ২০২৩, ০০:০০

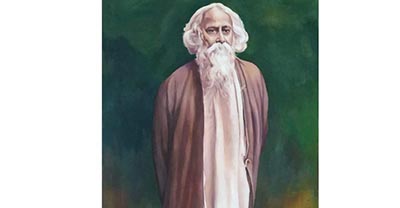

রবিরশ্মির প্রভাব কী করে আমার ওপর পড়ল তা ঠিক হুবহু মনে নেই। রবির কিরণে হামাগুড়ি দিয়ে বড় হয়ে ওঠা আমার রবীন্দ্রনাথ দর্শন কার হাত ধরে হয়েছে তা বলা মুশকিল। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব আমার কাছে কবি হিসেবে ছিল না। ছোটবেলায় যে বাসাতেই যেতাম সেখানেই রবীন্দ্রনাথকে দেখতাম দেয়ালে ঝুলছেন। ফাঁসিতে নয় নিশ্চয়ই। ছবিতে। কখনো আলখাল্লা পরে দাঁড়ানো বাউল রবীন্দ্রনাথ, কখনো রবীন্দ্রনাথের কেবল মুখমণ্ডল, কোথাও রবীন্দ্রনাথের যৌবনের ছবি। একটা কিশোর রবীন্দ্রনাথকেও দেয়াল পাহারা দিতে দেখেছি। সম্ভবত চৌদ্দ বছরের রবীন্দ্রনাথকে। তবে শিশু রবীন্দ্রনাথকে কোত্থাও দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের সব ছবি ছাপিয়ে আমার কাছে বাউল রবীন্দ্রনাথই মনে হয়েছে খুব আপন এবং চিনি চিনি। আমার সাথে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি প্রথম সাক্ষাৎ তাই বলতে গেলে মডেল রবীন্দ্রনাথের সাথেই। ছবি আঁকার মডেল রবীন্দ্রনাথ। তখনো জানতাম না, পোর্ট্রেট কী। কিন্তু তা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়ে একটা মিলমত মডেল পেয়ে গিয়েছিলাম। তা অবশ্য ছবিতেই। মডেল রবীন্দ্রনাথ যে কতজনের সুখের কারণ! চুল-দাড়ি-গোঁফে একাকার করে রবীন্দ্রনাথ আঁকা যেন শিশুর রংতুলিতে এর চেয়ে সহজ কাজ আর নেই। এমনকি মিষ্টি কুমড়ো আঁকাটাও রবীন্দ্রনাথকে আঁকার চেয়ে কঠিন। এর ফল স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেল আমার স্কেচ কিংবা জলরঙের মডেল। রবীন্দ্রনাথ-এর এই মডেলের তালিকায় আরো পেয়ে গেলাম মেজদার পাওয়া এক উপহার-রবীন্দ্রনাথ-এর স্কেচ যা কাঠের ফ্রেম দিয়ে মোটা ও শক্ত পলিথিনে বাঁধাই করা ছিল। বেচারা দীর্ঘদিন দেয়ালে ঝুলেছিল। বুয়ার হাতে অনেক বকাঝকা খেত সেই রবীন্দ্রনাথ। নিরাপত্তা আবরক সাদা পলিথিন হওয়ায় এবং তখন চারদিকে ভূষির উনুনে হেঁশেল চলত বিধায় রবীন্দ্রনাথ খুব দ্রুতই গৌরবর্ণ হারিয়ে অসিত বরণ হয়ে উঠতেন। ফলে সাফাইয়ের কাজে বিপুল সময় ও শক্তির বিনিয়োগ হত। বুয়ার তো আর সেই ধৈর্য ও শক্তি ছিল না। ফলে ছবির রবীন্দ্রনাথ শুধু বকা খেতেন।

রবির কবিতা প্রথম যেটা আমার হাতে পড়ে তা হলো ‘ক্ষান্তবুড়ি দিদিশাশুড়ি পাঁচবোন থাকে কালনায়...’। তারপর তো ছুটি, আমাদের ছোটনদী, তালগাছ, প্রার্থনা কবিতাগুলো আমার ঠোঁটের ডগা দখল করতে শুরু করে। গদ্যে রবীন্দ্রনাথকে জানি হায়াৎ মামুদের বই পড়ে। খেলাঘরের কোন এক আসরে উপস্থিত বক্তৃতার পুরস্কার হিসেবে পাওয়া বইটাতে মলাটে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজর্ষির ভূমিকায়। ডিমাই সাইজ বইটার রবীন্দ্রনাথকে যাদুকর যাদুকর মনে হয়েছিল যাঁর আছে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। গেরুয়া রঙের আলখাল্লার সাথে পেছনে দুহাত ধরা রবীন্দ্রনাথ এই যেন কোন গ্রীক নাটকের রাজার চরিত্র থেকে নেমে এলেন আমার কাছে। রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ফটিক-এর ছুটি এগুলো হয়ে গেল জলভাত।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে যেমন ভাবিয়ে তুলেছিল তেমনি আমাকে হেনস্তাও কম করেনি। বাবার পছন্দ ছিলো রবীন্দ্রনাথ-এর হেলানো হাতের লেখার স্টাইল। আর রাত দুপুরে আমাকে জাগিয়ে বাবা আমার হস্তলিপি চেক করতেন, আদৌ তা রবীন্দ্র টাইপ হচ্ছে কি না। রবীন্দ্র টাইপ হাতের লেখার জন্যেই মেজদির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক লম্বা লম্বা নোট কপি করে দিতে হয়েছিল। আবার আমার স্কুলের টিচারও আমাকে দিয়ে একটা চিঠি প্রতিরূপ করিয়েছিলেন তাঁর অন্য গার্ডিয়ানের কাছে বকেয়া সম্মানী চেয়ে। তবে এই রবীন্দ্রনাথ সহসাই আমাকে পুরস্কার দেয়া শুরু করলেন। খেলাঘর শিশু-কিশোর আনন্দমেলায় রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাজদ্রোহী নাটক মঞ্চস্থ হলো। আমি চতুর্থ সৈনিক। একটা মাত্র সংলাপ। তাতেই তৃতীয় সেরা অভিনেতা। তারপর তো গলায় উঠলো 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। কত জায়গায় কত অনুষ্ঠানে তা আওড়াতে হয়েছে বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপর একটু বড় হলে রবীন্দ্রনাথ আমাকে ধরিয়ে দিলেন তাঁর আফ্রিকা কবিতাটি। রবি স্বয়ং দিলে কী আর ছাড়া যায়!

এরপর এসে গেলো 'আমার ছেলেবেলা'। কতবার যে ব্রজেশ্বর আমার হাতে ঘুষি খেয়েছে তা লিপিবদ্ধ নেই। স্কুলের গানের বাণীর পাঠোদ্ধার করতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমিও গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলাম বেশ। সিংগিং সিংগিং মেরিলি মেরিলি....তারপর আর কোনোভাবেই খুঁজে পেলাম না।

তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন মামাবাড়ি বলতে বড় মামার বিএডিসি কোয়ার্টারে। নভেম্বরে মেঝ মামার মাত্র বিয়ে হয়েছে। খাটের তলায় ঠাসা সব বইয়ের উপহার। পুরো শরৎচন্দ্র লুকিয়ে আছে খাটের তলায়। সাথে আধেকটা রবীন্দ্রনাথ। খাটের তলা থেকে বের করে নিলাম যোগাযোগ, নৌকাডুবি। আরো একটু অবসরে পেয়ে গেলাম গল্পগুচ্ছ। আমার সেই মামাবাড়ি ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথই যেন সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে রইল।

ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ এলেন চিঠিপত্র নিয়ে। রাশিয়ার চিঠি, ইউরোপ যাত্রীর চিঠি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রীতিমত জ্বালাতন শুরু করে দিলেন। আর তার গান! কান পাতলেই শুনি। ঘুমেও শুনি। ঘুম হতে জেগেও শুনি। শাপ মোচন-এর হাতে পড়ে আমাকে আটকে রাখল সারাদিন। তারপর কীভাবে যে একদিন ঢুকে গেলাম শেষের কবিতায় তার হদিস পেলাম না। লোকছড়ার রবীন্দ্রনাথকে মনে হলো আমার সমান বয়সের। কালান্তর হতে গীতাঞ্জলি, ভানুসিংহের পদাবলি হতে মানুষের ধর্ম- সামগ্রিকতায় রবীন্দ্র সরোবরে অবগাহন করে বুঝলাম অতল সে সরোবর।

রবীন্দ্রনাথ-এর জ্বালা আমার মেটেনি তবু। জীবনানন্দকে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে যে বকুনি দিয়েছেন তা দেখে তাঁর ওপর আমার ক্ষোভ জন্মেছিল ভীষণ। আবার আব্দুল কাদিরের দিলরুবা'র প্রশংসা শোনার পরে মনটা শান্ত হলো। নূরুদাকে তার ট্র্যাজেডির ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয়ায় একবার মনে হয়েছিল রবি বুঝি গণক ঠাকুর। মাঝে মাঝে রবি ও শরৎ-এর সখ্যে আমার খুব ঈর্ষা হতো। এ বন্ধুতা আমার সাথেও তো হতে পারত। কিংবা শান্তিময় ঘোষকে শান্তিদেব ঘোষ করে দিয়ে রবি তাকে যে চিঠি লিখলেন অমন একটা চিঠি আমারও কপালে জুটতে পারতো। কিন্তু জোটেনি কিছুই। কেবল অমলের মত অস্থিরতা নিয়ে বসে আছি দইঅলার ডাক শুনতে।

রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চেও যেন দেখেছি রক্তকরবীর রাজার মধ্যে। কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথে মিশেছিল বনেদীয়ানার জৌলুস। রাখীবন্ধনের রবি একদিন হঠাৎ করেই পানং ন হানে বলে গৈরিক বসনধারী সৌগত হয়ে উঠলেন। চণ্ডালিকার আনন্দকে নিজের আত্মায় ফুটিয়ে তুললেন যেন। আজ অপরাহ্ণে এসে আমার রবীন্দ্রনাথ হয়ে পড়েছেন সকল খুনসুঁটির বটতলা। তাকে বিরোধিতা করেই আজ আমাকে প্রমাণ করতে হয়, আমি বড় হয়ে উঠছি। আমার রবীন্দ্রনাথ আজ আমার জন্যে প্রমাদ পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ।

সারদা দেবীর পুত্র রবি, রথির বাবা রবি কিংবা মৃণালিনীর বর বা কাদম্বরীর দেবরসখার পরিচয় ছাপিয়ে রবি কিন্তু চেয়েছিল আমার ভাত মারতে। তাইতো হোমিওপ্যাথি চর্চা করে নিজেকে চিকিৎসকের কাতারে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু হানিম্যান তাঁকে সে সুযোগ দেননি। তাইতো আমার স্টেথিস্কোপে রবির ভাগ পড়েনি। আমার রবীন্দ্রনাথ-এর বাঁচার বড্ড লোভ ছিল। মরিতে চাহি না বললেও রবি কিন্তু অস্তাচলে। কিন্তু রবি তো শক্তি। শক্তির বিনাশ নেই। আমার রবিরও বিনাশ নেই। কেবল শক্তির মতো রবিরও রূপান্তর ঘটেছে। আমার রবি আজ রূপান্তরিত হয়েছে বীরপুরুষে। সকল খোকার মধ্যে রবি বীরপুরুষ হয়ে আজ মাকে বাঁচাতে চায়। আমার রবি তাই বার বার শোনাতে থাকে... আমি তোমাদেরই লোক।