প্রকাশ : ২৭ অক্টোবর ২০২৩, ০০:০০

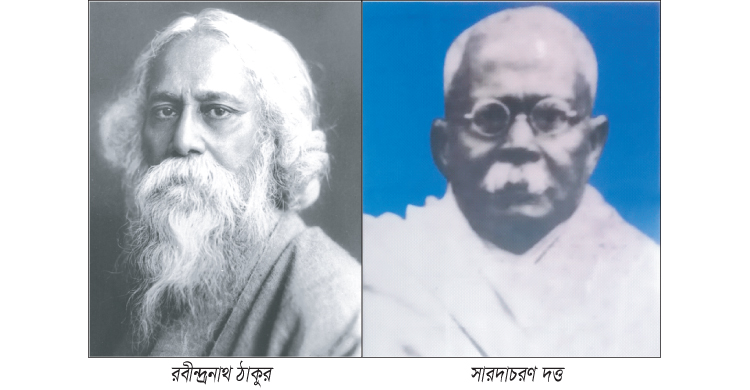

চাঁদপুরের বাবুরহাট হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন সারদাচরণ দত্ত (১৮৬৯-১৯৬৫)। শিক্ষাবিদ হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো ভারতবর্ষ জুড়ে। ছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী। চাঁদপুর অঞ্চলে রবীন্দ্র-চর্চা বিকাশে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোপাল হালদার তাঁর বিখ্যাত ‘রূপনারায়ণের কূলে’ গ্রন্থে লিখেছেন- ‘চাঁদপুরের বাবুরহাট স্কুলের হেড মাস্টার পুণ্যশ্লোক সারদাচরণ দত্ত মহাশয় এবং তৎকালীন চাঁদপুরের কালীমোহন ঘোষ মহাশয়- পূর্ববাংলার চাঁদপুরের ঐ অঞ্চলটিতে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোক শতাব্দীর প্রথম দশকেই বিকিরিত হয়েছিল ঐ দুজন রবীন্দ্র প্রতিভামুগ্ধ মানুষের দ্বারা।’

গোপাল হালদার আরো বলেছেন, সে সময় দূরের জেলাগুলোতে খুব অল্পকজনই মানুষই রবীন্দ্রভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন। তারা ‘রবীন্দ্রনাথের সলতে জ্বালিয়ে আঙ্গিনার আঁধার’ দূর করতে চেয়েছেন। তাঁদের একজন সারদাচরণ দত্ত। তাঁর সন্তান লেখক ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বাবা বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও গ্রামবাসীদের নিয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। ১৮৯০-এর দশকে কলেজের পড়াকালীন থেকে তিনি রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের গভীর অনুরাগী হয়ে উঠেন। তখন রবীন্দ্রনাথ যুবক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ কারণে বলেছেন, সারদাচরণ কবির আদি ভক্তদের একজন। তখন থেকে যে-সব পত্র-পত্রিকায় কবির লেখা প্রকাশিত হতো, সেগুলো সংগ্রহ করতেন।

সারদাচরণ দত্ত কেবল নিজে নন, তাঁর সন্তান, ছাত্রদেরও রবীন্দ্র-আলোয় আলোকিত করেছেন। তাঁর সন্তান লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্য পাঠে ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যে নতুন জীবনের বার্তা এনে দিয়েছেন সেই বার্তাটি প্রচার করাই তাঁর শিক্ষক জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। তিনি শুধু রবীন্দ্র-ভক্ত নন, রবীন্দ্র-জীবনাদর্শ প্রচারক।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো। চিঠিপত্র আদান-প্রদানও হতো। ১৯১০ সালের ২৩ আগস্ট কালীমোহন ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘সারদাবাবুর চিঠি পাইয়াছি এবং তাহার কথা শুনিয়া তিনি আমার কাছে এক প্রকার পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারদাচরণ দত্তকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে লেখা অন্তত ৫টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। কবি তাঁকে প্রথম চিঠি লিখেন ১৯১০ সালের ২২ আগস্ট। এ চিঠির একস্থানে কবি লিখেছেন- ‘কালীমোহনের কাছে অনেকবার আপনার কথা শুনিয়াছি- আপনি আমার অপরিচিত নহেন- আশা করিতেছি কোনো না কোনো সুযোগে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া এই পরিচয় সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।’

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পত্রটি পাঠান একই বছরের ৮ অক্টোবর বোলপুর থেকে। তৃতীয়টি পাঠান ১৪ নভেম্বর, শিলাইদা থেকে। এ চিঠি থেকে জানা যায়, সারদাচরণ দত্ত তাঁর মায়ের কল্যাণ কামনায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমের জন্যে পাঁচ টাকা পাঠিয়েছেন। কবি এই অর্থ সানন্দে গ্রহণ করেন।

চতুর্থ চিঠি পাঠিয়েছেন ১৯১১ সালের ৭ জানুয়ারি। কবি তখন কুষ্টিয়ায় ছিলেন। পঞ্চতম চিঠি পাঠান ১৯১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর, শান্তি নিকেতন থেকে। চিঠি থেকে জানা যায়, সারদাচরণ প্রেরিত বই পেয়ে কবি খুশি হয়েছেন। সারদাচরণ শিশুদের জন্যে একটি কাগজ প্রকাশের প্রস্তাব করেছেন।

প্রত্যেকটি চিঠিই আন্তরিকতা পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের এই পাঁচটি চিঠি ১৯৪২ সালের ১৪ নভেম্বর দেশ পত্রিকার ১০ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সারদাচরণ দত্ত ভারতী ও সাধনা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সেগুলোও তিনি রবীন্দ্রভবনে দান করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘পিতা ভারতী এবং সাধনা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। দুটি পত্রিকারই সব খণ্ড অতি যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম। ঐ বাঁধানো ভলিয়মগুলো অবশ্য আনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতন যখন রবীন্দ্রভবনের প্রতিষ্ঠা হয় তখন দেখা গেল বিশ্বভারতীর সংগ্রহে ‘ভারতী’ ‘সাধনার’ সবগুলি খণ্ড নেই। নিখোঁজ খণ্ডসমূহ কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা যায় তাই ভেবে কর্তৃপক্ষ যখন বিষম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তখন আমার পিতৃদেব তাঁর সমস্ত সংগ্রহটি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে দান করেন।’

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ক্ষিতিমোহন সেন, রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সারদাচরণ দত্তের বাবুরহাট স্কুলে এসেছিলেন এবং তাঁর কর্ম ও কীর্তির উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন।

সারদাচরণ দত্ত নিজে লেখক ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘জীবন সন্ধ্যা’ (১৯৪৫)। এছাড়া রয়েছে সংকলন ‘বাংলার বাণী’ (১৯৪৮)।

তথ্যসূত্র :

১. গোপাল হালদার, রূপনারনের কূলে (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা : পুঁথিপত্র, পৃ: ১১৮-১১৯

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফিরে ফিরে চাই, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ. ২১০।

৩. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কবি ও কর্মী : রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ, কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, মাঘ ১৩৬৭, পৃ. ৩৪

৪. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শান্তিনিকেতনে এক যুগ, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ৮৫।

৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শেষ পারানির কড়ি, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৯।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি সারদাচরণ দত্তকে

চিঠি ১

পতিসর

আত্রাই

সবিনয় নমস্কার নিবেদন-

আপনার পত্রখানি অনেক ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, কিছুদিন আমি পোস্ট আপিসের স্বায়ত্তের বাহিরে জলপথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কাল রাত্রে এখানে আসিয়া আপনার পত্র পাইয়াছি। কেবলমাত্র আমার লেখা পড়িয়া আমার ’পরে আপনি যে ভক্তি স্থাপিত করিয়াছেন ঈশ্বর করুন জীবনে দীর্ঘকালেও যেন তাহার যোগ্য হইয়া উঠি। আপনাদের ভক্তি প্রতিদিনই আমার অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া আমাকে লজ্জিত করে, এই তাহার একটি বিশেষ উপকার আর কিছু নহে- আমি তাহা আমার প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

কালীমোহনের কাছে অনেকবার আপনার কথা শুনিয়াছি- আপনি আমার অপরিচিত নহেন- আশা করিতেছি কোনো না কোনো সুযোগে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া এই পরিচয় সম্পূর্ণ হইতে পারিবে। আপনি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে কায়স্থ ও বৈশ্যগণ নিজেদের দ্বিজস্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন আমি তাহাকে শুভক্ষণ বলিয়াই মনে করি। যে সমাজের অধিকাংশ লোকই বিনা সঙ্কোচে নিজেকে হীন ও কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া সর্বপ্রকার অপমান অকাতরে বহন করে তাহার কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। সেই অন্যায় অপমান পাশ ছিন্ন করিবার জন্য সমাজের মধ্যে একটা উদ্বোধন দেখা যাইতেছে- সর্বপ্রকার পলিটিক্যাল উত্তেজনা অপেক্ষা ইহা গভীরতররূপে সত্য ও মঙ্গলকর । কারণ, আমাদের সমস্ত দুর্গতি ও দাসত্বের মূল এইখানেই। এই সামাজিক জাঁতার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া পিস্ট হইয়া আমরা একেবারে বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমাদের মধ্যে নবজীবনের অঙ্কুর উঠিবার সামর্থ ক্রমেই দূরপরাহত হইতেছে- আমরা কেবলই একান্ত নিরূপায়ভাবে পরের বোঝা হইবার জনাই প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছি- এজন্য নিজের সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া আর কাহাকেও দোষ দেওয়া আমি অন্যায় বোধ করি। আমাদের ধর্ম ও সমাজবিধি দ্বারা আমরা কেবলই জোর করিয়া বিনা কারণে পরের অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছি- এমন নির্ধারণভাবে করিয়াছি যে যাহাদিগকে মনুষ্যত্বের সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহাদের অগৌরবের লজ্জা বোধ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সমাজে যে বীজ বপন করিয়াছি, ধনে জ্ঞানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বত্রই তাহার ফল ফলিতে বাধ্য। কারণ কে মমত্ববশত প্রশ্রয় এবং তাহার পরিণামের প্রতি রাগ করিব ইয়া মূঢ়তা, যাহাই হউক, আমাদের সমাজে যাঁহারা নিম্নস্তরে পড়িয়াছেন তাঁহারা নিজের হীনতা অস্বীকার করিয়া মাথা তুলিবার এই চেষ্টা করিতেছেন- এমন আশাজনক সুলক্ষণ অনেকদিন এদেশে দেখা যায় নাই। সমাজকে যে মূল হইতে নতূন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে কোনো এক জায়গায় এই বোধের সঞ্চার মাত্র হইলে তাহা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিয়া এমন অভাবনীয়রূপে আপন কাজ করিবে যে, এখন অনুমানমাত্র করিতে...বলেও ভীরু যাহারা তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

যদি আমাকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করেন, তবে কলিকাতার ঠিকানাতেই লিখিবেন- কারণ এখন আমার স্থির ঠিকানা নাই। ইতি ৭ই ভাদ্র, ১৩১৭।

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি ২

বোলপুর

পোস্টমার্ক ৮ই অক্টোবর

১৯১০

বিনয় নমস্কার নিবেদন-

আপনার পত্র যখন পাইয়াছিলাম, তখন জ্বরে পড়িয়াছিলাম- তাহার পর কিছুকাল শরীর অসুস্থ থাকাতে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

আপনি যে নিদারণ আঘাত পাইয়াছেন, সেই আঘাত বেদনায় সান্ত¡না দিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। বস্তুত এই বেদনা মানুষকে গ্রহণ করিতেই হইবে, না করিলে শোকের সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বৃহৎ শোকের মধ্য দিয়া মানুষকে নবজন্মলাভ করিতে হয়। এই নবজন্মের বেদনাকে এড়াইতে চেষ্টা করাও আস্বাস্থ্যকর।

আপনি এই অবস্থায় বাহির হইতে একটা কিছু অবলম্বন খুঁজিতেছেন- সেরূপ অবলম্বন কিছু আছে বলিয়া আমি জানি না। অন্তত আমি ত জানি কোনো বই পড়িয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। নিজের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখুন- দেখিবেন, যিনি হরণ করিতেছেন তিনিই ভিতরে থাকিয়া পূরণ করিতেছেন- তাঁহাকে দেখিলেই তবে জানিতে পারিবেন জগতে জন্মমৃত্যুর তাৎপর্য কি।

কার্তিক মাসের প্রবাসীতে ‘মাতৃশ্রাদ্ধ’ নামক একটি লেখা বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এ সম্বন্ধে বক্তব্য অনেকটা লিখিয়াছি- পড়িয়া দেখিবেন। মৃত্যুকে আমি সত্য বলিয়া জানি না। মৃত্যু যে কি তাহা আমি বারম্বার আঘাতে সুস্পষ্ট জানিয়াছি- ঈশ্বর আপনাকেও তাহা জানাইয়া দিন এই আমি প্রার্থনা করি। আপনার চিত্ত যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই অবকাশে আপনার অন্তর্যামীর কাছে আপনার বেদনা নিবেদন করিয়া দিন- তাঁহার নিকট হইতে আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। তিনি দুঃখবেদনার মধ্য দিয়া আপনার নিকট তাঁহার দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দিন।

সমব্যথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি ৩

শিলাইদা

নদিয়া

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন-

ছুটি উপলক্ষ্যে কিছু দিন হইতে শিলাইদহে আছি। আপনার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর কল্যাণ কামনায় শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। শোকের অগ্নি আপনার অন্তরকে জ্যোতির্ময় করুক, জীবনকে পবিত্র করুক এবং জননীর দেহমুক্ত মাতৃসত্তা আপনার চিত্তক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া গভীরভাবে আপনাকে মঙ্গল বিতরণ করুক। ইতি ২৯ শে কার্তিক, ১৩১৭ ।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি ৪

কুষ্টিয়া

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বেক নিবেদন-

কায়স্থদের উপবীত গ্রহণ লইয়া যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতে আরম্ভে যে কিছু অনিষ্ট করিবে না তাহা আমার মনে হয় না। প্রথম বিপ্লবের মুখে ভালমন্দ দুই-ই আলোড়িত হইয়া উঠে, এখনো তাহাই দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভয় করিবেন না। ইহার মন্দটা স্থায়ী হইবে না। চিরন্তন লোকাচারকে একদিকে আঘাত করিয়া অন্যদিকে ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যদি মনে করি ইমারতের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উপরের তলা-গুলো রক্ষা করিব, তবে সেই চেষ্টা কেবল সেই কয়দিন মাত্র টেকে যে কয়দিন ভিত্তি ভাল করিয়া ভাঙ্গা না হয়। কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের চেষ্টা লোকাচারকে অস্বীকার করা- ইহা যদি এক জায়গায় সম্ভব হয়, তবে অন্যতও হইবে। তবে আজ লোকাচারের শাসন আমাদিগকে যেরূপে পীড়িত করিতেছে, কাল আর সেরূপ করিতে পারিবে না। ক্রমে নিঃসন্দেহেই ব্রাহ্মণেতর প্রায় সকল বর্ণই উপবীত গ্রহণের অধিকার লাভ করিবে। এমনি করিয়াই উপবীতের বন্ধনে যে জাতিভেদ আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সে বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবেই। কায়স্থেরা উপবীত গ্রহণের দ্বারা নিজেকে অন্য ব্রাহ্মণেতর জাতির চেয়ে উচ্চ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এই চেষ্টার দ্বারাই তাঁহারা সকল বর্ণকে সমান করিবার পথ উদ্ঘাটিত করিতেছেন। ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েই তাহার প্রকৃত মর্ম পাওয়া যায় না। কায়স্থের উপবীত গ্রহণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েই তাহার তাৎপর্য পরিস্ফুটরূপে পাইবেন না- উপসংহারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে যতই সংঘাত সংঘর্ষ বিপ্লব বিরোধ হইবে সমস্তই আমাদের সামাজিক চেতনাকে উদ্বোধিত করিয়া মঙ্গল পরিণামের দিকেই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবেন না। বাড়াবাড়ির যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছেন তাহাই শুভলক্ষণ। যদি মৃদুভাবে ব্যাপারটা চলিত তবেই সংশয়ের কারণ থাকিত। ইতি, ২৩শে পৌষ, ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি ৫

শান্তিনিকেতন

পোস্টমার্ক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৮

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

আপনার পত্রখানি পাইয়া খুসি হইলাম। শিশুদের জন্য একখানি কাগজ বাহির করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ইহার প্রয়োজন আছে জানি এবং এ সম্বন্ধে চিন্তাও করিতেছি। কিন্তু ভয় হয়, পাছে ইহার অধিকাংশ ভার আমার উপরেই চাপিয়া পড়ে। কাজের বোঝা অঅনেক ভারী হইয়াছে- তাহাতে আমার ক্ষতিও করে; দায় আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি আপনার এ প্রস্তাবটি মনে রহিল।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠির সূত্র : সাগরময় ঘোষ [সম্পা.], দেশ, ১৪ নভেম্বর ১৯৪২, পৃ. ৫-৭।