প্রকাশ : ১৩ এপ্রিল ২০২৫, ০৮:৫১

চাঁদপুরের লোকসংস্কৃতি ও অর্থনীতি

একটি দেশের সংস্কৃতির স্রোতধারার উৎপত্তিস্থল গ্রামীণ সভ্যতায় প্রবাহিত জীবনাচরণ। যেখানে মিশে আছে হাজার বছরের ঐতিহ্য-কৃষ্টি-কালচার। জীবনের সাথে বয়ে চলা সময়কে আমরা ধারণ করি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অনুষঙ্গের সংমিশ্রণে। এতে ফুটে উঠে প্রাক-জীবনের প্রতিচ্ছবি। একটি দেশ তথা জাতির সংস্কৃতি প্রবাহমান নদীর মতো বয়ে চলে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, উৎসব-পার্বণ, জীবন-জীবিকা, প্রার্থনা কিংবা প্রত্যাশা। বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায় ঐতিহ্যের আয়নায়। কিন্তু সময়ের স্রোতে অনেক প্রকৃত সুন্দর ভেসে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এমন অসংখ্য অনুষঙ্গ আমাদের জীবনে অতীত। কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই। কারণ গ্রামীণ অধিকাংশ সংস্কৃতি আমাদের জীবনজুড়ে ল্যাপ্টে আছে। কিছু ঝরে পড়েছে সময়ের প্রবল স্রোতে। ঝরে পড়া সংস্কৃতিকে আমরা ছুঁড়ে ফেলতে পারি না। বরং সংরক্ষণের মাধ্যমে লালন করার পরম কৌশল খুঁজে নিতে হয়। যে সংস্কৃতি আমাদের ঋদ্ধ হওয়ার অন্তরায়। যা আমাদের অহংকার আর গৌরবের ধন। তাকে লালন, সংরক্ষণ ও বিপণন করতেই হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে দেশ ছাড়িয়ে ধরিত্রির বুকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি রক্ষায় অনেক বরেণ্য মানুষ কাজ করেছেন। কুড়িয়ে কুড়িয়ে সংরক্ষণ করেছেন হাজার বছরের সংস্কৃতির সম্পদ। জাতীয়ভাবে সংস্কৃতির সামষ্টিক সমারোহ করা হয়েছে বটে। স্থানীয়ভাবেও সংরক্ষণ খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক জাদুঘর স্থাপন করার ভাবনাও অমূলক নয়। কারণ ইতোমধ্যে অনেক সংস্কৃতি অমূল্য সম্পদ বিলুপ্ত। এখন অবয়ব দিয়ে তা সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ মানুষে মানুষে হাত ধরে চলা বাঙালির সংস্কৃতি এক মৌলিক ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিশিষ্ট লেখক আবুল আহসান চৌধুরী তার লেখা ‘ঐতিহ্যের ঝরনাধারা লোকসংস্কৃতির বাংলা’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘সংস্কৃতির পরিধি বিশাল ও ব্যাপক। তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা সংজ্ঞা-সূত্রে এর সীমা এঁকে দেওয়া চলে না। দেশ-কাল-ভাষা-ধর্মভেদে সংস্কৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ পায়। বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়।’

এক্ষেত্রে ব্যাপৃত পরিসরে কাজ হলেও অনেক কিছুই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রয়ে যায় অনালোকিত। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা সোনা-দানা একই সময়ে সমষ্টিত করা পারতপক্ষে অনেক কঠিন। চাঁদপুরের লোকসংস্কৃতি একটু ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। আঞ্চলিকতার বিচারে এ এলাকার সংস্কৃতি সৌন্দর্য বা শৌখিনতার চেয়ে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক বেশি। মূলত জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণই ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রেরণা। এর মধ্যে শিল্পবোধ আর সৌন্দর্য চেতনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বার্থের বিষয়টিও বিবেচিত হয়েছে। চাঁদপুরের সংস্কৃতির বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে জীবিকার তাগিদ।

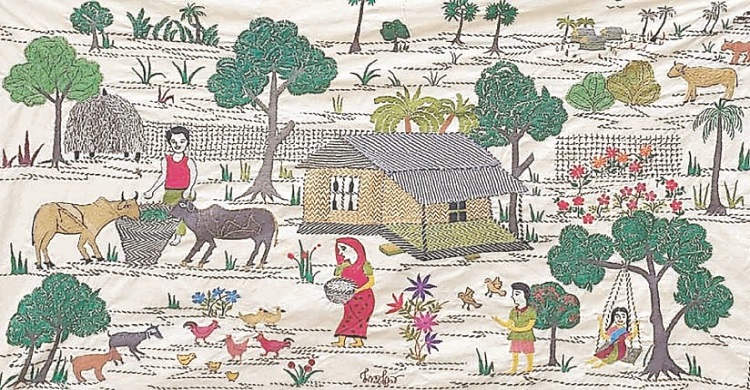

চাঁদপুরের সংস্কৃতির মধ্যে লোক ও কারুশিল্পের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। এর মধ্যে ধাতব শিল্প, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, শোলা শিল্প ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, মাটির ফলকচিত্র, পাতা ও খড়ের জিনিস, চাঁদপুরের লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন। চাঁদপুরের উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কৃতি-অর্থনীতির সাথে যে মেলবন্ধন তা উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। কারণ যা দেশের সংস্কৃতি হিসেবে সম্পদ। তা চাঁদপুর অঞ্চলে মানুষের রুটি-রুজির অবলম্বনও।

জীবন ধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থাৎ আর্থিক মূল্য আছে এমন ব্যবহার্য বিষয় রয়েছে যা আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্ব বহন করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য গ্রামের রমণীরা হাতে তৈরি করেছে। এসব পণ্যের কাঁচামাল বা উপকরণও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো চারপাশে। বতর্মান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য শৌখিন পণ্য হিসেবে আলাদা কদর পাচ্ছে। আর কিছু পণ্যে অবস্থান কালভেদে উপযোগিতা দুর্বল হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হলো।নকশিকাঁথা

চাঁদপুরের পল্লী এলাকায় বর্ষা মৌসুমে তুলনামূলক কাজ কম থাকে। এ সময় গ্রামের নারীরা নকশিকাঁথা তৈরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ শিল্পের মূল উপকরণ পুরানো কাঁথা, সুঁই-সুতা। তবে সুতার মধ্যে বিভিন্ন রঙের সুতার প্রয়োজন হয়। গ্রামীণ মায়েরা একসময় এ কাঁথায় মনের মাধুরী মিশিয়ে সুুঁই-সুতোর আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতেন হাজার বছরের নান্দনিক সৌন্দর্য। পূর্বে এসব কাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম থাকলেও বর্তমানে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে এই নকশি কাঁথায় অনেক তরুণী বা নারী উদ্যোক্তা হয়েছেন। কেউ এটিকে শৌখিন ব্যবহার করছেন আর কেউ কেউ এ থেকে অর্থ উপার্জনের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। এ শিল্প আমাদের জন্য অনেক গৌরবের।

শীতলপাটি চাঁদপুর তথা পুরো দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বহুল ব্যবহৃত এক শিল্পের নাম শীতলপাটি। মুর্তা বা মোস্তাগ নামক এক ধরনের বৃক্ষকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় বেতি ও আঁতি। বেতি হচ্ছে মোস্তাগের উপরের অংশ। আর ভেতরের অংশকে বলা হয় আঁতি। যা দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন নকশাখচিত শীতলপাটি। বেতিকে আবার বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়। কালো লাল বা সাদা রঙের বেতি তৈরি করে বানানো হয় শীতলপাটি। যার দাম আঁতির পাটি থেকে তুলনামূলক বেশি। গ্রামের হতদরিদ্র মানুষ আঁতির পাটি ব্যবহার করলেও অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেয় বেতি দ্বারা তৈরি করা শীতল পাটি। বর্তমান সময়ে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার কড়ইয়া ইউনিয়নের পাটিয়াল বাড়িতে বিভিন্ন ডিজাইন ও সাইজের শীতলপাটি তৈরি করা হয়। আকার ও নকশা ভেদে এর দাম পড়ে এক থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত। বর্তমান সময়ে এ পাটির অনেক দাম। তাই শৌখিন মানুষেরাই মূলত এর ব্যবহার করে থাকে। কারণ শীতলপাটিকে এখন আভিজাত্যের প্রতীক বলে বিবেচনা করা হয়।

নকশি পাখা

চাঁদপুরের গ্রামীণ জীবনের সাথে মিশে আছে নকশি পাখা। চাঁদপুরজুড়ে এর উৎপাদন বা তৈরি ও ব্যবহার হয়। এসব পাখা তৈরি হতো বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে। এটি চাঁদপুরের লোক ও কারুশিল্পের একটি অংশ। যা হারিয়ে গেছে বর্তমান সময়ের ফ্যান বা এয়ারকন্ডিশন (এসি) এর ব্যবহারে। নকশি পাখা তালপাতা, সুপারির পাতা ও খোল, সুতা, পুরানো কাপড়, বাঁশের বেতি, নারিকেল পাতা, ইত্যাদি অতি সাধারণ ও সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। বর্তমানের এর ব্যবহার একেবারে অপ্রতুল। তবে এখনো গ্রামের বাড়িতে এর ব্যবহার চোখে পড়ে।

হোগলা পাতার পাটি

হোগলা পাতার পাটিও একধরনের পাটি। তবে শীতল পাটির মতো নয়। এর বুনন অনেক সহজ ও সরল। দামও তুলনামূলক কম। হোগলা পাতার পাটি চাঁদপুরের চরাঞ্চলে তৈরি করা হয়। মূলত হোগলা পাতা সংগ্রহ করতে হয় হাইমচর, নীলকমল ও গাজীপুর ইউনিয়নের জেগে ওঠা চর থেকে। কারণ হোগলা পাতা চরাঞ্চলে প্রাকৃতিক ভাবেই জন্মে থাকে। পাতা সংগ্রহ করে শারীরিক শ্রম ও সময় দিলেই তৈরি হয়ে হোগলা পাতার পাটি। পাতা সংগ্রহ করে স্থানীয়রা এটি তৈরি করে। আকার ভেদে ১০০ থেকে ১৫০ টাকার এসব হোগলা (পাটি) বাজারে বিক্রি হয়। মূলত হোগলা (পাটি) ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিলসহ বিভিন্ন কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়।

মৃৎশিল্প

চাঁদপুরের লোক ও কারুশিল্পে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে মৃৎশিল্প। এ শিল্পের হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, সানকি, চুলা, শাক-সবজি, ফলমূল, খেলনা, পুতুল, ঘরের টালি, ধর্মীয় প্রতিকৃতি, প্রাণিজ প্রতিকৃতি, অলংকার প্রভৃতি। হাঁড়ির ওপর বিভিন্ন চিত্র আঁকা এ দেশের একটি প্রাচীন সংস্কৃতি। আবহমান বাংলার লোক সমাজের দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ ধারণ করে আসছে এই চিত্রিত হাঁড়ি। এসব হাঁড়িতে ঘোড়া, পাখি, শাপলা ফুল, পানপাতা, মাছ প্রভৃতি মটিফ ব্যবহৃত হয়।

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার নাটেহরা গ্রামের কয়েকটি পরিবার এ পেশার সাথে বর্তমানেও জড়িয়ে আছে। তবে দিনকে দিন বিলীন হওয়ার পথে এ শিল্প। কারণ এর ব্যবহার অনেকাংশে কমে এসেছে। শুধুমাত্র শিশুদের খেলনা হিসেবে ব্যবহার বেড়েছে যা বিকিকিনি হয়ে গ্রামীণ বা বৈশাখি মেলায়। যদিও এর সাথে অনেক পরিবারের অর্থনৈতিক বিষয় জড়িয়ে আছে।

বাঁশশিল্প

চাঁদপুরে বাঁশের বহুল ব্যবহার রয়েছে। বাঁশের দাম তুলনামূলক কম হলেও এর দ্বারা তৈরি বিভিন্ন শিল্পের দাম কোনো অংশেই কম নয়। একসময় বাঁশ দিয়ে তৈরি হতো নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র। বিশেষ করে, মাছ ধরার ফাঁদ (চাঁই), খাঁচা, টুরকি (একপ্রকার পাত্র), ডুলা (একপ্রকার পাত্র) বাঁশের শো-পিচ, ফুলদানি, ঝুড়ি, ঘর-অফিস সাজানোর তৈজসপত্র। বর্তমানে এর চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। কম খরচে তুলনামুলক টেকসই হওয়ায় দৃষ্টিনন্দন এসব আসবাবপত্রের ব্যবহারও বেড়েছে। চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, আলমারি, ডিভান, দোলনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিনন্দন আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে বাঁশ দিয়ে। আসবাবপত্র তৈরিতে বাঁশ এখন রীতিমতো কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমানে এসব দিয়ে অনেক পরিবারের জীবন-জীবিকা চলে। শুধু তাই নয়, এর ব্যবহার পল্লী এলাকায় না হয়ে বেড়েছে শহুরে মানুষের মাঝে। যদিও বাঁশ দ্বারা তৈরি করার এসব জিনিসপত্র শৌখিন মানুষের ব্যবহার্য উপকরণ হিসেবে গুরুত্ব বেড়েছে।

বেতশিল্প

বনবাগানে প্রাকৃতিকভাবে হওয়া একপ্রকার আগাছা হচ্ছে বেত। এসব বেত গাছের ব্যবহার অনেক আগে থেকে চলে আসছে। তবে শুধু বেতের ব্যবহার তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। এটি বাঁশের বিভিন্ন জিনিসপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে শুধুমাত্র বেতের তৈরি জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি। তাই এর একক ব্যবহার চাহিদা ও জোগান খুব কঠিন।

কামার বা লৌহশিল্প

বাপ-দাদার ঐতিহ্য ধরে রাখতেই মূলত কিছু কামার এখনও এ পেশায় জড়িয়ে আছে। অনেকের ধারণা, পরিশ্রমের তুলনায় এই পেশায় সাধারণত আয় ও সম্মান উভয়ই কম। তাই অনেকেই এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় সম্পৃক্ত হচ্ছে পড়েছেন। অথচ আগেকার দিনে অধিকাংশ ঘরবাড়ি এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি কামারদের দ্বারা তৈরি হতো। তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত গৃহ এবং কৃষি সামগ্রীর মধ্যে দা, কোদাল, কুড়াল, শাবল, বটি, পেরেক, ছুরি, লাঙলের ফলা, কাস্তে, নিড়ানি, বেদে কাটি, খুন্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লৌহশিল্পের গুরুত্ব কখনো কমবে না। বিশেষ করে লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি দেখতে সুন্দর ও অধিক ধারালো হয়, এমনকি দামও অপেক্ষাকৃত কম। লোহা দিয়ে তৈরি চাকু, দা, ছুরি, বটি, চাপাতিসহ বিভিন্ন সামগ্রীর কদর কমছে না বরং বাড়ছেই। চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জের রামপুর, কচুয়া সহ প্রতিটি উপজেলাতেই কামারপল্লী রয়েছে। এ পল্লীর মানুষের জীবন সংসার চলে লৌহশিল্পের পণ্য তৈরি বা উৎপাদন ও বিক্রির মধ্য দিয়ে। এরসাথে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বিষয়টি জড়িত। কারণ এর অর্থনৈতিক মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। আমাদের সমাজের প্রতিটি পরিবারেই এর ব্যবহার রয়েছে। যে কারণে পেশার সাথে সম্পৃক্তের হার কমলেও একেবারে শেষ হওয়ার সুযোগ একেবারে কম। যদিও বর্তমানে আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে এসব পণ্যও তৈরি শুরু হয়ে গেছে। যা এ পেশার সম্পৃক্তদের জন্য হুমকিস্বরূপ।

কাঠশিল্প

কাঠের তৈরি খড়ম (জুতা) আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। একসময় মানুষ জুতা হিসেবে খড়মই ব্যবহার করতো। বর্তমানে জুতার ব্যবহার একেবারে নেই। শুধু চাঁদপুরে নয় পুরো দেশেই এখন আর খড়ম ব্যবহার হয় না। চাঁদপুরে কাঠ দিয়ে তৈরি হয় নানান আসবাবপত্র। চমৎকার সব কারুকাজ খচিত নকশা দৃষ্টি কাড়ে যেমনি তেমনি অর্থনৈতিক মূল্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। চাঁদপুরে কাঠ পেশায় জড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। হয়ত সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে কাঠমিস্ত্রীরা তাদের জীবন পরিচালনা করেন কাঠশিল্পকেন্দ্রিক। যা কারো কারো জন্য শৌখিন বিষয়। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের কাছে তা আয়ের মাধ্যম। কারণ কাঠশিল্পের বর্তমান সময়ের আর্টিফিশিয়াল আসবাবের চেয়ে অনেক টেকসই। যদিও দাম তুলনামূলক বেশি। কাঠ দিয়ে তৈরি শিল্পর মধ্যে রয়েছেÑঘাট, চেয়ার, টেবিল, ডায়নিং টেবিল, ওয়ারড্রোব পড়ার টেবিল, আলমিরা ইত্যাদি।

গহনাশিল্প

স্বর্ণকার বা কর্মকার। যাঁরা স্বর্ণ, রুপা দিয়ে বিভিন্ন গহনা তৈরি করে থাকেন। চাঁদপুরেরও কিছু মানুষ এ পেশার সাথে জড়িত। গহনাশিল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম হস্তান্তর হয়ে গহণা এখন ঐতিহ্যের অংশ। যার সঙ্গে জড়িয়ে হাজারো গহনাশিল্পী। গহনা তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ হয়ত আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না। কিন্তু মূল উপকরণকে পুড়িয়ে গলিয়ে তৈরি করা হয় চমৎকার সব অলংকার। যাকে ঘিরে চাঁদপুরের কয়েক হাজারো কারিগরের জীবন-জীবিকা জড়িত। তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রূপ পায় বাহারি অলংকার। আভিজাত্য ফুটে ওঠে স্বর্ণের নকশায়। তবে গহনায় উজ্জ্বলতা আনা এই মানুষগুলোর সাদামাটা জীবনে বদল আসে না খুব একটা। তারা ঐতিহ্যবহন করে চলে কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা জীবনজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে এ পেশা ছাড়ছে মানুষ। অথবা নতুন করে কেউ এ পেশা শেখা বা কারিগর হতে আগ্রহী নয়।

ঢেঁকি

চাঁদপুরের প্রতিটি এলাকায় ঢেঁকির প্রচলন ছিল। একসময় ভোররাতে ফজরের আজানের পাশাপাশি ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভাঙতো গ্রামীণ মানুষের। ধান থেকে চাল আর আতপ চাল থেকে চালেরগুঁড়ি, গম থেকে আটা, হলুদ গুড়া, মরিচ গুঁড়া করাসহ নানা কাজে ব্যবহার হতো এ ঢেঁকি। এক পর্যায়ে ঢেঁকির প্রচলন কমে গিয়ে শুরু হয় মেশিন ব্যবহার। কিন্তু মেশিন ব্যবহার করতে হলে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হয়। অতিরিক্ত টাকা খরচ থেকে বাঁচাতে বেশিরভাগ পরিবারে গত দুই-তিন দশক আগেও নিয়মিতই ঢেঁকির ব্যবহার ছিল। এখন কালেভদ্রে কোনো কোনো বাড়িতে এর ব্যবহার চোখে পড়ে।

মূলত ঢেঁকি বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা হয়। লম্বায় অন্তত ছয় ফুটের মতো। এর অগ্রভাগের মাথার কাছাকাছি দেড় ফুট লম্বা মনাই। মনাইয়ের মাথায় পরানো লোহার রিং (আঞ্চলিক ভাষায় চুরনও বলা হয়)। চুরন বারবার যেখানে আঘাত করে নিচের সেই অংশটুকুর নাম গর বা গর্ত। সেটিও কাঠের তৈরি। ঢেঁকিতে ধান বা চাল মাড়াই করতে কমপক্ষে দুইজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। তবে তিনজন হলে উত্তম। পেছনের লেজবিশিষ্ট চ্যাপ্টা অংশে এক বা দুজন পা দিয়ে তালে তালে চাপ দিলে মনাই সজোরে গরের ভেতর ধান বা চালের ওপর আঘাত করে। তবে মনাই ওঠানামার ছান্দিক তালে তালে আরও একজন নারী ধান-চাল-গম মাড়াই করতে সাহায্য করে। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া আর আলি দেওয়ার মধ্যে সঠিক সমন্বয় না থাকলে ঘটে দুর্ঘটনা। সামনে সাহায্যকারী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ঢেঁকির ব্যবহার কমে গেছে।

বর্তমান সময়ে কিছু কিছু বাড়িতে ঢেঁকি থাকলেও তা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়। আগে তা হতো না। এখন প্রতি কেজি চাল থেকে আটা প্রস্তুত করতে নেওয়া হয় ১০-১২ টাকা। ঢেঁকির মালিক নিজের লোকবল দিয়েই ওই আটা প্রস্তুত করেন। আধুনিক মেশিনে প্রস্তুত করা আটার তৈরি পিঠায় স্বাদ কম থাকায় কিছু মানুষ টাকা দিয়েই ঢেঁকিতে আটা তৈরি করেন।

নৌকা

বাংলাদেশে নৌকা এক বিশেষ পরিবহন। নদী, ডোবা-নালা, খাল-বিলে চলতো কাঠ দিয়ে তৈরি এ নৌকা। নৌকার প্রধানতম কাজ ছিল মানুষ পরিবহনের পাশাপাশি পণ্য পরিবহন। এছাড়া মাছ ধরার জন্য জেলেদের কাছে প্রধানতম উপকরণ নৌকা। নৌকা চাঁদপুরের সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু এর ব্যবহার হতো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে। বর্তমানে সড়কপথ উন্নয়ন, নতুন সড়ক ও ব্রিজ-কালভার্ট হওয়াও নৌকা এখন আর গ্রামের পরতে পরতে দেখা যায় না।

একসময় জেলা বা উপজেলার বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে পণ্য পরিবহন করে নেয়া হতো গ্রামের ছোট ছোট হাটে। পাঁচদশক আগেও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘাটলায় বাঁধা থাকতে সান বাঁধানো নৌকা। অর্থাৎ একসময় নৌকাও এক বিলাসী পণ্য ছিল কোন কোন পরিবারের জন্য। অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে ক্রীড়া ও প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত হয়।চাঁদপুরে নৌকার প্রচলন ছিল প্রচুর। মাছ ধরার ডিঙি আকারে ছোট, আবার পণ্য পরিবহনের নৌকা আকারে বেশ বড়। ছই বা ছাউনি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। খোলকে জলনিরোধ করার জন্য আলকাতরা ব্যবহার করা হয়। লগি তৈরি হয় বাঁশ থেকে। পাল তৈরি হয় শক্ত কাপড় জোড়া দিয়ে। নৌকার বিভিন্ন অংশ হলোÑখোল, পাটা, ছই বা ছাউনি, হাল, দাঁড়, পাল, পালের দড়ি, মাস্তুল, নোঙর, খুঁটি দুড়, গলুই, বৈঠা, লগি ও গুণ।

গঠনশৈলী ও পরিবহনের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নৌকার প্রচলন রয়েছে, যেমন : ছিপ, বজরা, ময়ুরপঙ্খী, গয়না, পানসি, কোষা, ডিঙি, পাতাম, বাচারি, রপ্তানি, ঘাসি, সাম্পান, ভেলা ও কলার ভেলা। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে নৌকায় মোটর লাগানো শুরু হয়। এর ফলে নৌকা একটি যান্ত্রিক নৌযানে পরিণত হয়। এই যান্ত্রিক নৌকাগুলো ট্রলার বা শ্যালো নৌকা নামে পরিচিতি লাভ করে। পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত শ্যালো পাম্পের মোটর দিয়ে এবং স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব নৌকা চালানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কোন্দা

কোন্দা এক অদ্ভুত পরিবহন। মূলত জলাশয়, পুকুর, ডোবা ও নালায় এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কোন্দায় চড়তে পারে দুই থেকে তিনজন। সাধারণত দু-একজনের পারাপার, মাছ ধরা, ধান কাটা, শাপলা তোলা, শামুক সংগ্রহ, বিল ও পুকুরের মাছের ঘেরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো কোন্দা। অনেকের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমও ছিল। এটি তাল গাছ দিয়ে তৈরি করা হয়। স্থানীয় ভাষায় কোন্দা বলা হলেও, এটা ডোঙ্গা নামেও পরিচিত। একসময় চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকায় এর ব্যবহার দেখা যেতো। এখন এর ব্যবহার খুব একটা নেই। তারপরেও এখনো কিছু কোন্দা তৈরি করা হয় চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ ও মতলবে। আকার ভেদে ১৫-২০ হাজার টাকায় বিক্রি এটি।

লাঙ্গল-জোয়াল বা কৃষি উপকরণ

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে লাঙ্গল-জোয়াল বিশেষ কৃষি উপকরণ। একসময় চাঁদপুরের অধিকাংশ পরিবারের মানুষ কৃষি কাজে লাঙ্গল-জোয়াল ব্যবহার করতো। গরুর কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল দিয়ে জমি হালচাষ করা ছিলো এক পরম সংস্কৃতি। অথচ সাধারণ মানুষ এর ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপযোগের কারণে। যেহেতু ফসল উৎপাদন মানেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের অন্যতম উপায়। শুধু তাই নয়, কৃষি দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যবহার্য অন্যতম উপকরণ লাঙ্গল-জোয়াল। বর্তমানে গরু-লাঙ্গল ও জোয়ালের স্থান দখল করে নিয়েছে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারসহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি।

বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়াদি

চাঁদপুরের সংস্কৃতিতে বিয়ে সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়েরও উপস্থিতি রয়েছে। মূলত বিয়ের কাজ পাঁচজন সাক্ষী আর কাজী বা অন্য শাস্ত্র মোতাবেক খুব কম সময়ে সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু বিয়ে সম্পন্ন হতে সংস্কৃতি বিষয়ক কিছু বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যেমন গায়ে হলুদ। অর্থাৎ জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কনে ও বরকে হলুদ মাখানো। যা পবিত্র ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়ে অনেক নারী সমস্বরে গান পরিবশেন করে থাকেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে বর ও কনেকে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বর পক্ষের পরিবার কনের বাড়িতে বিবাহের জন্য বরকে নিয়ে আসে, একে বলা হয় বরযাত্রী। তারপর ছেলে বা বরের বাড়িতে পরিবার কনে পক্ষকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়, যেখানে বিশেষ রুচিশীল মোখরোচক খাবারের আয়োজন থাকে।

অন্যান্য

আর্থিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে এসব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দৃশ্যমান সৌন্দর্য। যা চাঁদপুরসহ সারা দেশের সাথেই অনেকাংশে সাদৃশ্য রয়েছে। এখানে গ্রামীণ জীবনে ব্যবহার্য্য খড় বা শনের দোচালা ঘর, পাটকাঠি বা কঞ্চির বেড়া, এক পাশে গোয়ালঘর, ছোট্ট উঠোন, চারপাশে গাছগাছালির গ্রামীণ মানুষের বাস্তুগৃহের এই হলো সাধারণ ছবি। মাদুর-কাঁথা, বাঁশের মাচা কিংবা মাটির মেঝের শয়নের উপকরণ ও ব্যবস্থা। তৈজসপত্রের মধ্যে মাটির হাঁড়ি-পাতিল-সানকি-কুঁজো, কাসার থালা-বাটি-ঘটি-হড়া। লোকায়ত বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল একই ধরনের ধুতি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা, ফতুয়া ইত্যাদি। আর মোটা সুতোর তাঁতের শাড়ি গ্রাম্য রমণীর সর্বজনীন আটপৌরে পোশাক। লোকশিল্পের মধ্যে রয়েছে আরো অনেক বিষয়। এর মধ্যে আলপনা, লোকচিত্র, মাছ ধরার জাল, দারুশিল্প, পালকি, নাইন্দা, কুমারের চাক্কি ইত্যাদি। সঙ্গীতের জন্য চাঁদপুরে তৈরি হতো বিভিন্ন লোকবাদ্য যন্ত্র। লোকবাদ্য যন্ত্র পেশার সাথে জড়িয়ে অনেকে এখনো জীবন নির্বাহ করে। চাঁদপুরে যেসব লোকবাদ্য যন্ত্র তৈরি হয়ে তার মধ্যে রয়েছে, তবলা, মন্দিরা, হারমোনিয়াম, বাঁশের বাঁশি ও একতারা। ভাতে মাছে বাঙালি। এর বাইরে এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন পিঠা তৈরি ও খেয়ে থাকে। এসব পিঠা এ অঞ্চলের বহু প্রচলিত। পিঠাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, পাটি-সাপটা, চিতল, ভাঁপা, নারিকেলের পুলি, মুগ পাক্কন, গোটা বা ছাইন্না, পোয়া ও পাতা পিঠা।

চাঁদপুরের কৃষি সম্পর্কিত লোকাচারেও সাদৃশ্য আছে। বৃষ্টি কামনা, হল-কর্ষণ, বীজ বপন, ফসল রক্ষা, ফসল তোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে লোকাচার পালিত হয়, তাতে কৃষিজীবী সমাজের ঐক্য-একাত্মতার আন্তরিক চিত্র ফুটে ওঠে। খেলাধুলায় প্রমোদ-বিনোদনের ক্ষেত্রেও রয়েছে সমৃদ্ধি। হাডুডু, বৌচি, কানামাছি, গোল্লাছুট লৌকিক ক্রীড়ার রূপ ছিল সর্বজনীন।

চাঁদপুরের হিন্দু-মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ব্যবহৃত বাসস্থান-আসবাবপত্র-খাবার-পোশাক পরিচ্ছেদ- প্রসাধন-অলংকার-তৈজসপত্র মূলত অভিন্ন। শুধু ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে খাবারে কিছু তারতম্য রয়েছে। তাও গুটিকয়েকটি বিষয় ছাড়া বাকি সব একই বলা চলে। বিভিন্ন উৎসব হয়ে থাকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।

বাংলার ঐতিহ্যের বিভিন্ন জাতীয়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উৎসব ঘিরে থাকে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যেমন বৈশাখী মেলা, নবান্ন উৎসব কিংবা প্রাচীন কোন কর্মযজ্ঞ। যদিও বাংলার প্রায় সব লৌকিক মেলাই ধর্মাশ্রিত, তা মূলত সাধু-গুরুর জন্ম-মৃত্যু, পূজা-পার্বণ কিংবা ঈদ-মহররমকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব উৎসব স্ব স্ব ধর্মীয় রীতিমতো হলেও অনেকেই সাম্প্রদায়িতক চেতনার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে সশরীর অংশগ্রহণ করে। এটিই বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস ও অহংকারের ধন।