প্রকাশ : ০২ এপ্রিল ২০২৪, ০০:০০

আমাদের ভাষার লড়াই : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মানুষের মূক মুখে ভাষার ব্যবহার ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তার সঠিক হদিশ না পেলেও আজকালকার যুগে ভাষাহীন মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয় এবং অসম্ভব। ভাষা কেবল একে অন্যের সাথে যোগাযোগই স্থাপন করায় না, ভাষা নিজের সাথে নিজের, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার, পরম করুণাময়ের সাথে করুণাপ্রার্থীরও সংযোগ ঘটায়। যদি মানুষের মুখে কোন ভাষা না থাকতো, তবে মানুষ কীরূপে চিন্তা করতো তা অভাবনীয়। ভাষাহীন ব্যক্তি তার সৃষ্টিকর্তার কাছে কীভাবে আশিস্ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের মাথার খুলি হতে ভাষার বয়স নিরূপণে সচেষ্ট হলেও আদিম মানুষ বা প্রথম ভাষা উৎপাদনকারী মানুষের মাথার খুলি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় ভাষার উৎপত্তির সঠিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে একথা পরিষ্কার যে, লিখিত ভাষার বয়স পাঁচ হাজার বা তার কিছু বেশি হলেও মুখের ভাষার বয়স বিশ হতে আশি লক্ষ বছরের কম নয়। ভাষার উৎপত্তি অধ্যয়নে প্রয়াসী প্রকৌশলীর সন্ধান মোতাবেক প্রাথমিক ভাষাদের একটির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে যার সর্বমোট শব্দসংখ্যা তিনশটি এবং অতি ক্ষুদ্র এক নৃগোষ্ঠীই এর ব্যবহারকারী। ভাষার উৎপাদনে ব্যবহৃত ইংরেজি 'এল' আকৃতির উন্নত স্বরযন্ত্র নিয়েন্ডার্থাল পর্যায়ের স্যাপিয়েন্সেরও ছিল না। কাজেই ভাষার উদ্ভব কোটি বছরের প্রাচীন নয়।

বাংলা ভাষার উদ্ভব অধ্যয়নে ভাষাবিজ্ঞানী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহদের শ্রমকে প্রাতঃস্মরণীয় বলে মেনে নিয়ে বলা যায়, বাংলা ভাষার উদ্ভব আড়াই হাজারের বেশি পূর্বে নয়। বাংলা ভাষার আদি জননী ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা, আর এ কারণেই স্কটিশ, আইরিশ, ফরাসী - এই ভাষাগুলি আমাদের ভাষাগত দূর সম্পর্কীয় বোনের মতো। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা হতে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার সিঁড়ি ধরে পালি-মাগধী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আমাদের মুখের ভাষা আজকের বাংলা ভাষা হয়ে ওঠে। হাজার বছরের প্রাচীন চর্যাপদের সান্ধ্য ভাষার রূপকে পরিত্যাগ করে আজকের আধুনিক বাংলায় আসতে আমাদের অনেক বিবর্তন মেনে নিতে হয়েছে।

কিন্তু শত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলা ভাষাকে পশ্চিমারা সাম্প্রদায়িকতার কালিমা লেপন করে এর অনন্য গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা বলে যে অপপ্রচার সদ্য স্বাধীন হওয়া পাকিস্তান সূচনা করেছিল, তাতে ছিলো এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। কেননা, তারা চেয়েছিল, উর্দুই তাদের রাষ্ট্রভাষা হবে। অথচ সদ্যোজাত পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগের মুখের ভাষা হলো বাংলা। এই ষড়যন্ত্র কেবল যে পাকিস্তানের সূচনালগ্নেই চালু হয়েছিল তা নয়। মধ্যযুগেই বরং বাংলা ভাষার প্রতি এই আক্রমণ দানা বাঁধতে শুরু করে।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার জন্ম হয় সপ্তম শতকের শেষে যার আঁতুরঘর ছিল পালযুগের বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার হতে উনিশশো সাত সালে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করে সে সত্য প্রমাণ করেন। কিন্তু পালযুগের সমৃদ্ধ সময়কে অতীত করে যখন সেন রাজত্ব শুরু হলো বাংলায়, তখনই ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান হোলো এবং রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃতকে রাজ্যের মূল ভাষার অধিকার দেয়ার পাঁয়তারা হোলো। তারা শ্লোকের অবতারণা করলো এই মর্মে যে, বাংলাভাষায় ধর্মাচরণ করলে রৌরব নরকে পতন অনিবার্য। কিন্তু বাংলামায়ের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। মুসলিম শাসকরা মসনদে এসে বাংলায় মঙ্গলকাব্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া শুরু করলেন। সংস্কৃত হতে বাংলায় অনুবাদেও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগেই আরবী ভাষায় ধর্মচর্চার বাধ্যবাধকতা থাকায় বাংলাভাষা গৌণ হয়ে যেতে থাকে। বাংলা সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার ওপর চাপানো হয় হিন্দুয়ানী অপবাদ। এসময় আবারো উদার মুসলিম কবিসাহিত্যিক বাংলা ভাষার পুনর্জাগরণে এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কবি শাহ্ পরাণ ও তাঁর ছেলে শেখ মুত্তালিব, সন্দ্বীপের আব্দুল হাকিম, কবি মুজাম্মিল উল্লেখযোগ্য। শেখ মুত্তালিবের কবিতা,

‘আরবীতে সকলে না বুঝে ভালোমন্দ

তেকারণে দেশীভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।

মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ

বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয়ই জানিলুঁ।' -হতে আমরা বুঝে নিতে পারি, মধ্যযুগে বাংলাভাষার বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র চলছিল। কবি মুজাম্মিলের পংক্তিমালা,

‘আরবি ভাষার লোকেঁ ন বুঝে কারণ

সভানে বুঝিবে কৈলুঁ পয়ার বচন।।

যে বলে বলৌক লোকেঁ করিলুঁং লিখন

ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন খএ খণ্ডন।।’ সে ধারণাকে আরো পোক্ত করে তোলে। 'বঙ্গবাণী ' কবিতার কবি আব্দুল হাকিম এই ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে সরাসরি বলেন,

‘যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী

সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

দেশী ভাষে বিদ্যা যার মনে ন যুয়ায়

নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়?’

কবি-সাহিত্যিকের কলমের সংগ্রাম মধ্যযুগের ভাষার রণে বাংলাকে জিতিয়ে দিয়ে চলে আসে সাহিত্যের অন্ধকার যুগ পেরিয়ে মাইকেল মধুসূদনের কাছে। মধুসূন উচ্চাভিলাষের মেকি অমৃত পান করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে শেষমেষ ''ঈধঢ়ঃরাব খধফু'তে পরাজিত হয়ে রচনা করেন অনুতাপমুখি কবিতা। আমরা পাই ভাষাপ্রেম ও স্বদেশের এক কালজয়ী কবিতা। এ কবিতা হয়ে ওঠে আধুনিক ভাষাপ্রেম ও স্বদেশের অজর-অক্ষয় সনদ। আমরাও আউড়ে যাই তার সাথে,

‘হে বঙ্গভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন

তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।’

বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে আত্মপরিচয় ভুলতে বসা কবি মাইকেল মধুসূদন ফিরে পান মাতৃসুধা। কৃতজ্ঞ চিত্তে মাইকেল বলে ওঠেন,

‘পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে

মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মায়াজালে।’

তার পাশাপাশি বাংলাকে শিশু শিক্ষার বাহন হিসেবে বিস্তৃত করার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংগ্রামের কথা উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে বর্ণমালা শিক্ষণ প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে চলে এসেছে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবক্তা কেশব সেনের ভূমিকাও বাংলা ভাষার চর্চার প্রসারে অনন্য। ধর্মের বিধিবিধান ও জগতকল্যাণকে বাঙালির মনোগভীরে সঞ্চারণের জন্যে তিনি পবিত্র কোরান, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিয়ে নেন। গিরিশ চন্দ্র সেনের বাংলায় কোরান অনুবাদ আজও মাতৃভাষায় ধর্ম চর্চার পথে এক অনুকরণীয় বিপ্লব। এর পাশাপাশি বলতে হয়, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে জগদ্বিখ্যাত বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন বোস, কুদরত-ই খুদা, আব্দুল্লাহ্ আল মুতী শরফুদ্দিন, অধ্যাপক আলী আসগর, অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরীর প্রয়াস ও অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণযোগ্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষার আন্দোলনে তাঁরাও মেধাবী সংগ্রামী যোদ্ধা।

মাতৃভাষাকে সাম্প্রদায়িকতার কবল হতে বাইরে আনতে অতুল প্রসাদ উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন,

‘মোদের গরব মোদের আশা

আ-মরি বাংলা ভাষা।

তোমার কোলে,

তোমার বোলে,

কতই শান্তি ভালোবাসা।’

বাংলা ভাষার ওপর হিন্দু-মুসলিম আগ্রাসনকে এড়িয়ে ভাষা যখন র্ত র্ত করে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন এলো পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের নিজস্ব নকশায় বাংলাকরণ প্রক্রিয়া। বাংলা এ সময় কী ধরনের চাপ সহ্য করছিল তা সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চুটকি হতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। ইংরেজ পরীক্ষকের কাছে আদিষ্ট হয়ে 'আপদ' আর 'বিপদ' এর পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বঙ্কিম বাবু ইংরেজদের হাতে বাংলাকে বিকৃত হতে দেখার বেদনা প্রকাশ করেন। ঠিক এ কারণেই 'ঢাকা' ইংরেজদের কাছে হয়ে ওঠে 'ডাক্কা'(উধপপধ), 'বগুড়া' হয়ে যায় 'বোগরা' (ইড়মৎধ)''। বাঙালির বাংলাকে ইংরেজ কবল হতে রক্ষা করতে না করতেই বাংলা অপদস্থ হতে শুরু করে নব্য পাকিস্তানীদের হাতে। এ দুঃখকে কণ্ঠে ধারণ করে পুঁথিপাঠক আব্দুল লতিফ গেয়ে ওঠেন অগ্নিবাহী দ্রোহে,

‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়

ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার দুটি পায়’।

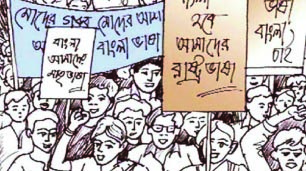

বাঙালির ভাষার জন্যে যে আন্দোলন, তা যেন আবহমান কালের। বাংলা ভাষার আদি ও মধ্যযুগে হয়তো বা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার মৌলিকতা রক্ষার জন্যে রাজপথে আন্দোলন হয়নি। কিন্তু কবি-সাহিত্যিকের কলমে এ আন্দোলন সতত প্রবহমান ছিল। ফল্গুধারার মতো প্রবহমান সে আন্দোলন রাজপথে প্রথমবারের মতো উঠে আসে দেশ বিভাগোত্তর উনিশশো আটচল্লিশ সালে, যখন পাকিস্তানের গভর্ণর চতুর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য বাঙালি বীর সন্তান ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের অধিবেশনে উপর্যুপরি তিনবার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন এবং কোন না কোন উছিলায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার আন্দোলনের প্রথম অংশে উনিশশো আটচল্লিশের এগার মার্চ রাষ্ট্রভাষা দাবি দিবস ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ সময় বাঙালির হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, সে সময়ের তরুণ নেতা শেখ মুজিব নিজেই রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছেন ও স্বৈরাচারী গোষ্ঠীর হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। জিন্নাহর মৃত্যুর পর আন্দোলন স্তিমিত হলেও উনিশশো বায়ান্ন সালে এসে খাজা নাজিমউদ্দীন ও লিয়াকত আলীর তৎপরতায় আবারো উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পাঁয়তারা শুরু হলে ছাত্রআন্দোলন আবারো তীব্র রূপ অর্জন করে এবং এ সময় সাধারণ জনতা ছাত্রদের সাথে যোগ দেয়ায় আন্দোলনের শক্তি কার্যকারিতা অর্জন করে। রাজনৈতিক কারণে কারাগারে আটক শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সহবন্দি মহিউদ্দিন আহমদসহ ষোল ফেব্রুয়ারি হতে টানা বারো দিনের অনশন শুরু করেন। কারাবন্দিকালীন মুজিব হাসপাতালের সিকবেডের আশ্রয় নিয়ে ভাষা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে পরামর্শ দিতেন।

উনিশশো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল পাকিস্তান প্রাদেশিক গণপরিষদের অধিবেশন। একে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির ঘোষণায় পাকিস্তানী স্বৈরাচার আঠার ফেব্রুয়ারি হতে তার নিজস্ব আওতায় ছাত্রসংগ্রামের কর্মসূচিস্থলে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে। বাঙালি ছাত্র-জনতা সেদিন নান্দনিক সাহসে ও দ্রোহে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙেছিল বলেই আমরা আজ রক্তগাঙের বানে পেয়ে গেছি আমাদের মায়ের ভাষার মান। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)।