প্রকাশ : ০৮ মে ২০২৫, ১০:৪৭

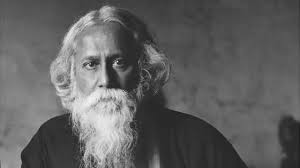

বিরুদ্ধবাদীর চাঁদমারি অপরাজেয় রবীন্দ্রনাথ

বিরোধিতার ইতিহাস পৃথিবী-প্রাচীন। স্বয়ং স্রষ্টারও বিরোধিতা হয়েছিলো। এখনও হয়। বিরাজমান বিরোধিতার বিস্তারই বলে দেয়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শক্তি ও জনপ্রিয়তার মাত্রা কেমন। বাঙালির এক বটপ্রতিম বাতিঘর রবীন্দ্রনাথ। পিতৃপুরুষের দেওয়া ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামটির সার্থকতায় তাঁর চেয়ে সফল ও সার্থক ব্যক্তি জগত-দুর্লভ। কোথায় নেই তিনি? তাঁর উপস্থিতি শিল্প-সাহিত্যের অলি-গলি-রাজপথ ও অন্দর-বাইরে টের পেয়ে কল্লোলীয় সাহিত্যিক দিনেশ দাস মননের তাগিদে লিখতে বাধ্য হয়েছেন, ‘তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা’। কিন্তু ঈর্ষা আর অসহিষ্ণুতাকে পুঁজি করে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি সর্বত্র গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র বিরোধিতার এক অন্ধবলয়। রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে কিংবা সাহিত্যিক হিসেবে বিরোধিতার সম্মুখীন খুব একটা বেশি হতে হয়নি। তিনি বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে। আরও একটা কারণে রবীন্দ্র বিরোধিতা তুঙ্গস্পর্শী আকার ধারণ করেছে। তা হলো বিরুদ্ধবাদী অতি সহজে নিজেকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার নিন্দনীয় অপপ্রয়াস। রবীন্দ্র সাহিত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধিতার চেয়ে অবৌদ্ধিক কারণে রবীন্দ্র বিরোধিতার হার অনেক অনেক গুণ বেশি।

রবীন্দ্রনাথকে বার বার মৃত্যু চেয়েছিলো পর্যুদস্ত করতে। চৌদ্দ বছর বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ তাঁর মনে তেমন রেখাপাত না করলেও নতুনবৌঠানের মৃত্যু তাঁকে একা করে দেয় মানসিকভাবে। আঠারোশ পঁচাত্তর সালের এগারো মার্চ। দীর্ঘ রোগভোগের পর ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান রবীন্দ্রনাথের মা, ঠাকুরবাড়ির সারদাসুন্দরী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের চার মাস পরে একুশ এপ্রিল, আঠারোশ চুরাশি সালে কবির সখা নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। ঊনিশশো দুই সালের তেইশ সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাতান্ন বছর বয়সেই তিন তিনটি সন্তানের মৃত্যু শোক পান। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দৌহিত্রেরও মৃত্যু ঘটে। ঊনিশশো তিন সালের ঊনিশ সেপ্টেম্বর কন্যা রেণুকা, উনিশশো পাঁচ সালের ঊনিশ জানুয়ারি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঊনিশশো সাত সালের তেইশ নভেম্বর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী মারা যান ষোল মে ঊনিশশো আঠারো সালে। কবির দৌহিত্র নিতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মারা যান ঊনিশশো বত্রিশের সাত আগস্ট। তার মৃত্যুর সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিলো একাত্তর বছর। এতোজন স্বজনের মৃত্যুও কবিকে দমাতে পারেনি তাঁর সৃষ্টিশীলতা থেকে। তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন মনেপ্রাণে, তবুও বার বার নিজেকে তুলে দাঁড় করিয়েছেন সকল সংকটে।

নিজের নতুন বৌঠান, যিনি কি না বয়সে রবির কাছাকাছি বলে গড়ে উঠেছিলো নির্মল সখ্য, রবীন্দ্র-বিরোধীরা তাতেও প্রেমের দাহ্য পদার্থ ঢেলে কুৎসা রটনা করে হীন করতে চেয়েছিলো রবির সৃষ্টিশীল জগতকে। শুধু তাই নয়, কবিকে জুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী, মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবীর সাথেও। অথচ বিষয়টা ছিলো, রবিকাকা দেশ-বিদেশ ঘুরতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণকে পত্রসাহিত্যে ধরে রাখার জন্যে ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখতেন, যা পরবর্তীতে ছিন্ন পত্রাবলী, রাশিয়ার চিঠি বা ইয়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি নামে গ্রন্থিত আছে। অতি উৎসাহী অনেকেই তৎকালীন মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহ পর্যন্ত ঘটিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে স্বয়ং কবিকে স্বহস্তে লিখিত প্রতিবাদ লিপি পাঠাতে হয়েছে সংবাদপত্র অফিসে। আর্জেন্টাইন শিল্পী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা আর নাইবা বলা হলো।

রবীন্দ্রবিরোধীদের আরেকটা নতুন উছিলা ছিলো, তিনি নারীদের মুক্তির কথা বললেও নিজে যেমন বাল্য বিবাহ করেছেন, তেমনি নিজের মেয়েদেরও বাল্য বিবাহ দিয়েছেন। তাতে আবার পণ দিয়ে যুগধর্মও টিকিয়ে রেখেছেন। অথচ বিষয়টা ছিলো এই, তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজে বিয়ে-শাদীর জন্যে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর বড়োই সংকট ছিলো।

একে তো তখন বাল্য বিবাহের ঘোরতর সময় ছিলো, আর দ্বিতীয়ত ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে কেউ মেয়ে বিয়ে দিতেও চাইতো না, উপযুক্ত ছেলেও পাওয়া যেতো না। তাই রবীন্দ্রনাথও বাধ্য হয়ে এর ব্যত্যয় ঘটাতে পারেননি।

সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিরোধিতা উঠলো দেশে-বিদেশে। অনেকেই মনে করলো, যোগ্যতায় নয়, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল দেওয়া হয়েছে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনের কলংক ঘোচাতে। এ ভেবে বাঙালি অনেক সাহিত্যিক তলে তলে নিজেদের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করে নোবেল কমিটির কাছে পাঠানোরও নজির তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ তো মনে করেছিলেন, কুড়ি বছরের অগ্রজ সাহিত্যিক টমাস হার্ডিকে নোবেল না দিয়ে অচেনা রবীন্দ্রনাথকে নোবেল দেওয়াটা অন্যায় কাজ হয়েছে।

‘রবীন্দ্রবিরোধিতার তিন কাল’ প্রবন্ধে অরুণাভ পোদ্দার দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রবিরোধিতাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. কবির জীবদ্দশায় তাঁর সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকর্মের বিরোধিতা;

খ. পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্রবিরোধিতা এবং

গ. স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রবিরোধিতা।

রবীন্দ্রবিরোধিতার এক বড়ো ক্ষেত্র ছিলো সাম্প্রদায়িকতা। রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু ভেবে যা অপদস্থ ও অপমানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা লিখে শেষ করার নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি ঘটনাচক্রে ভারতীয় না হয়ে অন্য কোনো দেশের হতেন, তাহলে আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কেউ কটু কথা বলার সুযোগ নিতেন না। ঊনিশশো সাতান্ন সালে আইয়ুব চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করাতে। পারেনি। ঊনিশশো একষট্টিতে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনেও পাকিস্তানি জান্তা শাসকের বাধা এসেছে। কিন্তু জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন থেমে থাকেনি। ঊনিশশো পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ঊনিশশো সাতষট্টিতে তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী খাজা

শাহাবুদ্দিন রেডিওতে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ছায়ানট ও শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে তখন তা পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের লেখা জাতীয় সংগীত নিয়েও বাধা ও বিরুদ্ধবাদিতা শুরু হয়, যা এখনও চলমান। লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের বই রাখা নিয়েও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হিংস্র আচরণ থেমে নেই। রবীন্দ্রনাথের পাশে নজরুলকে বসানোর হীন চেষ্টা করেও দু মহান কবিকে খাটো করা হয়েছে। বারবার এটা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে, নজরুলের নির্বাক হওয়ার পেছনে রবীন্দ্রনাথের কারসাজি আছে। সত্যিই, ব্যাপারগুলো নিতান্ত হাস্যকর।

স্বদেশি আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ চরকা সংস্কৃতি নাম দিয়েছিলেন। এ নিয়ে মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে ছাড় দেননি। একদল বিক্ষুব্ধ বাঙালি তরুণ বিদেশের এক হোটেলে রবীন্দ্রনাথকে প্রাণে মারতেও গিয়েছিলো। আজকাল বাংলাদেশের বাঙালিদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার অপপ্রচার করছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় কলকাতা গড়ের মাঠে থাকা তো দূরে থাক, তিনি ছিলেন কুষ্টিয়ায় শিলাইদহে। এ নিয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল বেশ পরিষ্কার করে তথ্য-প্রমাণসহ লিখেছেন ‘রবিজীবনী’তে। তবুও এ অপপ্রচার থেমে নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্যাপন ঠেকাতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদানকে সামনে এনে বিরোধ জাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাবের জন্মদিন পালন ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্যাপনে কোনো বাধা নেই বা সাংঘর্ষিক নয় মোটেও।

রবীন্দ্র সাহিত্যকে খাটো করার চেষ্টায় তিরিশের কবিরা পাশ্চাত্যের আধুনিকতাকে টেনে এনে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্লেষ বর্ষণে পিছপা ছিলেন না। এমনকি কবি সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে ‘সিদ্ধিদাতা গণেশ’ বলতেও কার্পণ্য করেননি। এটা যে শ্লেষ তা না বুঝার কোনো কারণ ছিলো না। রবীন্দ্রকাব্যের বিরোধিতায় সমসাময়িক সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখের সমন্বয়ে একটি বিরোধী গোষ্ঠী বিংশ শতকের প্রথম দশকে আধিপত্য বিস্তার করে আসছিলো। তাদের আরও দুজন হলেন দেহবাদী মোহিতলাল ও জড়বাদী যতীন্দ্রমোহন। এদের অভিযোগ, রবীন্দ্র সাহিত্য খাঁটি বাংলা ভাষা নয়, এটা ভাবসর্বস্ব, এতে বস্তুতন্ত্রতা নেই, এটা অস্পষ্ট এবং পাশ্চাত্যের ভাবধারা হতে প্রভাবিত। ড. কাননবিহারী ঘোষ রচিত গবেষণা গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রকবিতার বিপরীত স্রোত : যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল’ -এর মাধ্যমে গবেষক প্রমাণ করেছেন, রবীন্দ্র কাব্যের বিরোধী স্রোত নির্মাণ করতে গিয়ে উভয় কবির কেউই আর শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রবিরোধিতা বজায় রাখতে পারেননি।

আহমদ শরীফের মতো পণ্ডিত গবেষকও তাঁর ‘রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে ‘সামন্ত-জমিদার-বেনে’ বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু এ মন্তব্যের অন্ধকারে কবি রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটি জ্বলজ্বলে প্রতিবাদ হয়ে উক্ত বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে।

কল্লোল যুগের রবীন্দ্র-বিদ্রোহীরা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর কাব্যে কৃষক মজুরের কথা নেই। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য ঔপনিবেশিক শাসনের কৃত্রিম সমাজ থেকে উদ্ভূত বিধায় জনবিচ্ছিন্নতা সেখানে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করেছে। শিলাইদহের কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই কৃষকের জীবনকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে তলস্তয়ের উদাহরণ দিয়ে তারা বলেন,

তলস্তয় পড়লে রুশ কৃষকের নাড়ি নক্ষত্র জানা যায়। অথবা বিপরীতক্রমে বলা যায়, রুশ কৃষককে পেতে হলে যেতে হবে তলস্তয়ের কাছে। সে কারণেই হয়তো তলস্তয়ের সাহিত্য কর্মকে লেনিন বলেছেন ‘রুশ বিপ্লবের দর্পণ।’ কিন্তু তারা এ কথা ভুলে গেছেন, কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষি সমবায় ব্যাংক। আবার কৃষির উন্নয়নে তিনি একদিকে যেমন ট্রাক্টরের প্রচলন করেন, তেমনি অন্যদিকে জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুতনয়কে আমেরিকা পাঠিয়ে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করে আনেন, যাতে বাংলাদেশের ওই পল্লিতে লাল আলু, আনারস প্রভৃতির চাষ হয় এবং আনারসের সুতোয় বস্ত্রবয়ন সম্ভব হয়। আরেকদল ‘প্রগতিবাদী’ রবীন্দ্রনাথের জমিদার পরিচয়কে কটাক্ষ করে প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টাও করেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের কিছু হয়নি, তাদের দৈন্যই প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে কঠোর ছিলেন না বলেই অনেক কৃষকের খাজনা মাফ করে দেন এবং তাঁর জমিদারি একসময় এ কারণেই তহবিল সংকটে ভোগে।

সাম্প্রদায়িকেরা রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম বিদ্বেষীরূপে প্রচার করলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে ঊনিশশো তেত্রিশ, ঊনিশশো চৌত্রিশ ও ঊনিশশো ছত্রিশ সালে নবীজীর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাণী দিয়েছেন। অমিতাভ চৌধুরী এ বাণী তিনটির সন্ধান দিয়েছেন। পল্লিকবি জসীউদদীন তাঁর স্মৃতিকথা, ‘ ঠাকুরবাড়ির আঙিনা ‘ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের স্নেহের ফল্গুধারাকে তুলে ধরেন অকৃত্রিমভাবে। তাঁর ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথই জসীম উদ্দীনের পুরো জীবনটাকে বদলে দিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন, একে তো গ্রামবাংলার কবি, তার উপর মুসলমান, কলকাতায় গিয়ে প্রথম জীবনে এ কারণেই হয়তো বা খুব একটা মূল্য পাননি। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিই তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে এবং তাঁর সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ জসীম উদ্দীনের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ‘জসীম উদ্দীনের কবিতার ভাব ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।’ পল্লিকবিকে নিয়ে বিশ্বকবির এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ কখনো মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না, বরং গুণী ব্যক্তির যথার্থ প্রশংসাও করতেন। কবিগুরু জসীমউদদীনকে শান্তি নিকেতনে এসেও থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ পড়ার কারণে রবীন্দ্রনাথের সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। এক্ষেত্রে ড. দীনেশ চন্দ্র সেনও জসীমউদদীনকে কলকাতা ত্যাগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রবীন্দ্র-বিদ্বেষের কারণগুলো গুচ্ছ হিসেবে দৃশ্যমান। এটা কোনো একক কারণে নয়। প্রথমত ভারত-বিদ্বেষ, দ্বিতীয়ত হিন্দুত্ববাদিতা, তৃতীয়ত রবীন্দ্র-নজরুল অন্যায্য তুলনায়ন এবং চতুর্থত বঙ্গবন্ধুর রবীন্দ্রপ্রীতি। আজকের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ অনেকের চক্ষুশূলের মূল কারণ হলো পূর্বোক্ত চার সত্য। অথচ পূর্ব বাংলার সাথে রবীন্দ্রনাথের শেকড়ের সম্পর্ক এবং পূর্ব বাংলাতেই জমিদারিসূত্রে তাঁর এক দশক বাস। পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, শ্বশুরবাড়ি, বেয়াইবাড়ি এবং জমিদারি মিলিয়ে এই বাংলাতেই মিশে আছে তাঁর হাজারো নিঃশ্বাস, অমোচনীয় স্মৃতি। তবুও রবীন্দ্রনাথ এখানে আপন হতে পারেননি শতভাগ বাংলাদেশির কাছে। এ এক আশ্চর্য ধাঁধা।

যারা শিকারের মকশো করেন, তীর বা গুলি মেরে নিশানা ভেদ করতে শেখেন, তারা জানেন, যে বস্তুটাকে লক্ষ করে তীর বা গুলি ছোড়া হয় তাকে বলে চাঁদমারি। রবীন্দ্রনাথ অনেক বাংলাদেশি বাঙালির কাছে এরকম নিরপরাধ চাঁদমারির মতো। যখন তখন তাঁকে নিশানা করে বিরোধিতার তীর, বিদ্বেষের গুলি ছোড়া যায়। এতে নিশানাকারী ছোট হয় না, বরং ঠাকুরের বরে যেন সে-ও এসে যায় পাদপ্রদীপের আলোয়। এতো বিদ্বেষ হজম করেও রবীন্দ্রনাথ আজও বাঙালির বাতিঘর হয়ে আছে মনের জগত জুড়ে। যে ভালোবাসে তার যেমন বাতিঘর, যে বিদ্বেষ পোষে তারও তিনি বাতিঘর। রবীন্দ্রনাথ একজনই যিনি বাঙালির সত্যিকারের দিনমণি।